Image may be NSFW.

Clik here to view.

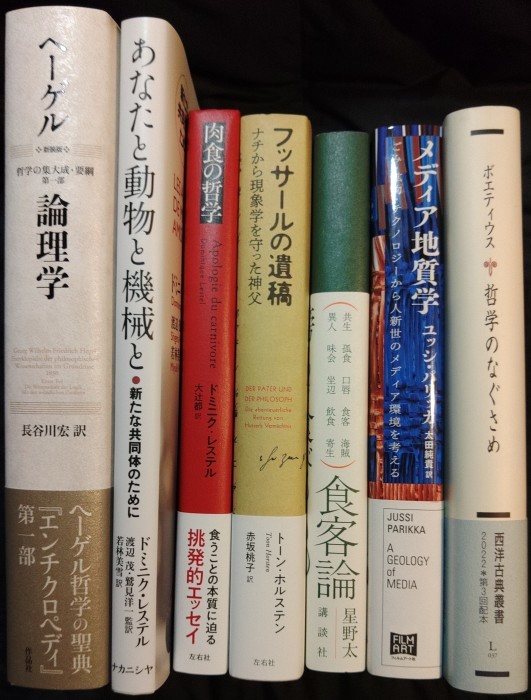

★まず最近出会った今月新刊から2点。

『食客論』星野太[著]、講談社、2023年3月、本体1,600円、四六判並製272頁、ISBN978-4-06-530545-4

『新装版 哲学の集大成・要綱 第一部 論理学』ヘーゲル[著]、長谷川宏[訳]、作品社、2023年3月、本体6,000円、A5判上製452頁、ISBN978-4-86182-968-0

★『食客論』は発売済。月刊誌「群像」の2021年5月号から2023年9月号まで隔月連載されたものを中核に、2018年と2020年に同誌で発表したエッセイおよび論考を改稿して付したもの。「他人と生きることが得意ではない」という著者自身の吐露から始まる本書は、「達成されるべき理念」ではなく「われわれがあらかじめ巻き込まれている所与の現実」としての「共生」をめぐる問いから出発し、人間が「友でも敵でもない、曖昧な他者たちに取り囲まれている」歴史を掘り下げて、むしろ相互にとっての寄生こそが現実であることを示しています。「われわれはみな、何らかの意味でパラサイトである」(222頁)。口当たりの良い「多文化共生」という言葉への違和感を覚えたことのあるだろう読者にとって、思考の突破口を開くきっかけを与えてくれる考察に満ちています。

★『新装版 哲学の集大成・要綱 第一部 論理学』はまもなく発売。初版が2002年3月に刊行されたものに訳者による「新装版あとがき」を加えたもの。訳文改訂についての言及はないので、新たなあとがきを除いては初版と変更がないものと思われます。第二部『自然哲学』(初版2005年2月刊)、第三部『精神哲学』(初版2006年3月刊)も順次復刊されるのかもしれません。

★これまで取り上げそびれてきた注目既刊書を列記します。

『メディア地質学――ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える』ユッシ・パリッカ[著]、太田純貴[訳]、フィルムアート社、2023年2月、本体3,200円、四六判並製352頁、ISBN978-4-8459-1929-1

『哲学のなぐさめ』ボエティウス[著]、松崎一平[訳]、西洋古典叢書:京都大学学術出版会、2023年1月、本体3,600円、四六変上製368頁、ISBN978-4-8140-0424-9

『フッサールの遺稿――ナチから現象学を守った神父』トーン・ホルステン[著]、赤坂桃子[訳]、左右社、2023年1月、本体3,500円、四六判上製336頁、ISBN978-4-86528-358-7

『肉食の哲学』ドミニク・レステル[著]、大辻都[訳]、左右社、2020年6月、本体2,200円、四六判上製172頁、ISBN978-4-86528-279-5

『あなたと動物と機械と――新たな共同体のために』ドミニク・レステル[著]、渡辺茂/鷲見洋一[監訳]、若林美雪[訳]、ナカニシヤ出版、2022年11月、本体3,000円、A5判上製160頁、ISBN978-4-7795-1604-7

★パリッカ(Jussi Parikka, 1976-)はフィンランド出身でデンマークなどで教鞭を執るメディア理論家。『メディア地質学』の原著は2015年に英語で刊行。2012年の著書『メディア考古学とは何か』の訳書が続刊予定とのこと。レステル(Dominique Lestel, 1961-)はフランスの哲学的動物行動学者。『肉食の哲学』の原著は2011年刊で、『あなたと動物と機械と』の原著は2007年刊。両著とも日本語版のためのあとがきが寄せられています。

+++

黙れ、黙っていろ、ともう一人の自分が言う。書いたって意味があるものか、意味なんかない、と。たくさんの言葉が内側に渦巻いている。慎め、すらすらと書ける言葉はたいていは他人事だ。他人事のように書いてはいるが、それは一周めぐって自分自身の背中に刺さってくる。そのことに気づかないのは滑稽だ。だから馬鹿はよせ。

出版業界が言う「マーケットイン」は他業種のそれとは異なっている。それは本来の意味である「消費者目線の商品開発」ではない。書店が出版社の刊行物を自由に選んで仕入れることができる、という取次の方針がそう呼ばれている。出版社や取次が自社都合で新刊や「売行良好書」を書店に見計らい配本するのは過去の「プロダクトアウト」であり、そうしたバラマキ配本はもう終わりだ、と言わんばかりだ。

しかし実際のところ、もとよりすべての書店に新刊や売行良好書がいきわたることはない。それが販売実績や売場面積に応じた「ランク配本」である[※]。本当に売れる本や実際に売れている本が配本されたり再配本されるかどうかは、ランク次第である。結果、大半の書店にとっては、本当に欲しい本はなかなか入荷せず、出版社や取次が売って欲しいと思っている本が大量に入荷する。そうしたことがずっと行われてきた。

出版社は紙媒体の出版物の発行部数を年々絞っている。マーケットインは送品ゼロの言い訳になる。「発注がなければ自動的に送品することはしませんよ」というわけだ。待て、売れ筋は発注したって入荷しないじゃないか。そうした書店の声が聞こえる。書店はどの店に行っても同じ新刊が店頭で買えるからこそ「新刊書店」と呼ばれた。それは大量生産大量消費のモデルであり、「置けば売れる」時代のものだった。もはやその時代は過ぎた。

自動送品、自動補充という合理化によって、書店の仕入業務の手間を省こう。そう努力してきたのが出版業界だった。自動化によって書店員の負担は減り、「もっとクリエイティブな」仕事に余力を割けるはずだった。しかし皮肉にもそれは販売現場から人員を削減させるきっかけとなった。さらには「自ら考える力」を奪うという副作用もあった。

いま取次はさらなる施策で、出版社が推す特定銘柄を書店が多く売るならばその分は特別に儲けを書店に還元することを謳いだした。売場の何割かをその拡販に割いてくれるならば、書店の売上金額増加が見込める、と。そんなのは書店の植民地化ではないか。マーケットインを掲げつつ、いっそう強烈なプロダクトアウトを行おうというのだ。寝言は寝て言え。

書店は様々な新刊が常時入れ替わっていく場所だ。買っていくのはお客様であり、売れなかった本は返品され、売れた本は補充されるから、売場は客が作っているとも言える。一見、売場は個々の銘柄に対し中立的にも思えるが、いっぽうで、書店員自らの判断と仕入によって推す本が売れることも事実である。自動送品か自前の仕入判断か。両輪とも備えていて構わないが、後者が弱まってしまえばバランスは崩れていく。

自動送品を停止すれば、立ち行かなくなる書店も出るだろう。出版社のランク配本や取次の見計らいへの依存は、危険を必ず伴う。書店にばらまいた分だけ、売れようが売れまいが取次から入金がある一部の出版社は、自分たちがやっていることは吸血行為でありただの自転車操業にすぎないとどれくらい自覚しているか[※※]。

※私の勤める会社ではランク配本は行っていない。店の大小に関わらず、書店から指定があった分を配本する。

※※この話題の続きは「再販制再論」(「ユリイカ2019年6月臨時増刊号 総特集=書店の未来:本を愛するすべての人に」所収、青土社、2019年5月)に書いたことがある。

+++

Clik here to view.

★まず最近出会った今月新刊から2点。

『食客論』星野太[著]、講談社、2023年3月、本体1,600円、四六判並製272頁、ISBN978-4-06-530545-4

『新装版 哲学の集大成・要綱 第一部 論理学』ヘーゲル[著]、長谷川宏[訳]、作品社、2023年3月、本体6,000円、A5判上製452頁、ISBN978-4-86182-968-0

★『食客論』は発売済。月刊誌「群像」の2021年5月号から2023年9月号まで隔月連載されたものを中核に、2018年と2020年に同誌で発表したエッセイおよび論考を改稿して付したもの。「他人と生きることが得意ではない」という著者自身の吐露から始まる本書は、「達成されるべき理念」ではなく「われわれがあらかじめ巻き込まれている所与の現実」としての「共生」をめぐる問いから出発し、人間が「友でも敵でもない、曖昧な他者たちに取り囲まれている」歴史を掘り下げて、むしろ相互にとっての寄生こそが現実であることを示しています。「われわれはみな、何らかの意味でパラサイトである」(222頁)。口当たりの良い「多文化共生」という言葉への違和感を覚えたことのあるだろう読者にとって、思考の突破口を開くきっかけを与えてくれる考察に満ちています。

★『新装版 哲学の集大成・要綱 第一部 論理学』はまもなく発売。初版が2002年3月に刊行されたものに訳者による「新装版あとがき」を加えたもの。訳文改訂についての言及はないので、新たなあとがきを除いては初版と変更がないものと思われます。第二部『自然哲学』(初版2005年2月刊)、第三部『精神哲学』(初版2006年3月刊)も順次復刊されるのかもしれません。

★これまで取り上げそびれてきた注目既刊書を列記します。

『メディア地質学――ごみ・鉱物・テクノロジーから人新世のメディア環境を考える』ユッシ・パリッカ[著]、太田純貴[訳]、フィルムアート社、2023年2月、本体3,200円、四六判並製352頁、ISBN978-4-8459-1929-1

『哲学のなぐさめ』ボエティウス[著]、松崎一平[訳]、西洋古典叢書:京都大学学術出版会、2023年1月、本体3,600円、四六変上製368頁、ISBN978-4-8140-0424-9

『フッサールの遺稿――ナチから現象学を守った神父』トーン・ホルステン[著]、赤坂桃子[訳]、左右社、2023年1月、本体3,500円、四六判上製336頁、ISBN978-4-86528-358-7

『肉食の哲学』ドミニク・レステル[著]、大辻都[訳]、左右社、2020年6月、本体2,200円、四六判上製172頁、ISBN978-4-86528-279-5

『あなたと動物と機械と――新たな共同体のために』ドミニク・レステル[著]、渡辺茂/鷲見洋一[監訳]、若林美雪[訳]、ナカニシヤ出版、2022年11月、本体3,000円、A5判上製160頁、ISBN978-4-7795-1604-7

★パリッカ(Jussi Parikka, 1976-)はフィンランド出身でデンマークなどで教鞭を執るメディア理論家。『メディア地質学』の原著は2015年に英語で刊行。2012年の著書『メディア考古学とは何か』の訳書が続刊予定とのこと。レステル(Dominique Lestel, 1961-)はフランスの哲学的動物行動学者。『肉食の哲学』の原著は2011年刊で、『あなたと動物と機械と』の原著は2007年刊。両著とも日本語版のためのあとがきが寄せられています。

+++

黙れ、黙っていろ、ともう一人の自分が言う。書いたって意味があるものか、意味なんかない、と。たくさんの言葉が内側に渦巻いている。慎め、すらすらと書ける言葉はたいていは他人事だ。他人事のように書いてはいるが、それは一周めぐって自分自身の背中に刺さってくる。そのことに気づかないのは滑稽だ。だから馬鹿はよせ。

出版業界が言う「マーケットイン」は他業種のそれとは異なっている。それは本来の意味である「消費者目線の商品開発」ではない。書店が出版社の刊行物を自由に選んで仕入れることができる、という取次の方針がそう呼ばれている。出版社や取次が自社都合で新刊や「売行良好書」を書店に見計らい配本するのは過去の「プロダクトアウト」であり、そうしたバラマキ配本はもう終わりだ、と言わんばかりだ。

しかし実際のところ、もとよりすべての書店に新刊や売行良好書がいきわたることはない。それが販売実績や売場面積に応じた「ランク配本」である[※]。本当に売れる本や実際に売れている本が配本されたり再配本されるかどうかは、ランク次第である。結果、大半の書店にとっては、本当に欲しい本はなかなか入荷せず、出版社や取次が売って欲しいと思っている本が大量に入荷する。そうしたことがずっと行われてきた。

出版社は紙媒体の出版物の発行部数を年々絞っている。マーケットインは送品ゼロの言い訳になる。「発注がなければ自動的に送品することはしませんよ」というわけだ。待て、売れ筋は発注したって入荷しないじゃないか。そうした書店の声が聞こえる。書店はどの店に行っても同じ新刊が店頭で買えるからこそ「新刊書店」と呼ばれた。それは大量生産大量消費のモデルであり、「置けば売れる」時代のものだった。もはやその時代は過ぎた。

自動送品、自動補充という合理化によって、書店の仕入業務の手間を省こう。そう努力してきたのが出版業界だった。自動化によって書店員の負担は減り、「もっとクリエイティブな」仕事に余力を割けるはずだった。しかし皮肉にもそれは販売現場から人員を削減させるきっかけとなった。さらには「自ら考える力」を奪うという副作用もあった。

いま取次はさらなる施策で、出版社が推す特定銘柄を書店が多く売るならばその分は特別に儲けを書店に還元することを謳いだした。売場の何割かをその拡販に割いてくれるならば、書店の売上金額増加が見込める、と。そんなのは書店の植民地化ではないか。マーケットインを掲げつつ、いっそう強烈なプロダクトアウトを行おうというのだ。寝言は寝て言え。

書店は様々な新刊が常時入れ替わっていく場所だ。買っていくのはお客様であり、売れなかった本は返品され、売れた本は補充されるから、売場は客が作っているとも言える。一見、売場は個々の銘柄に対し中立的にも思えるが、いっぽうで、書店員自らの判断と仕入によって推す本が売れることも事実である。自動送品か自前の仕入判断か。両輪とも備えていて構わないが、後者が弱まってしまえばバランスは崩れていく。

自動送品を停止すれば、立ち行かなくなる書店も出るだろう。出版社のランク配本や取次の見計らいへの依存は、危険を必ず伴う。書店にばらまいた分だけ、売れようが売れまいが取次から入金がある一部の出版社は、自分たちがやっていることは吸血行為でありただの自転車操業にすぎないとどれくらい自覚しているか[※※]。

※私の勤める会社ではランク配本は行っていない。店の大小に関わらず、書店から指定があった分を配本する。

※※この話題の続きは「再販制再論」(「ユリイカ2019年6月臨時増刊号 総特集=書店の未来:本を愛するすべての人に」所収、青土社、2019年5月)に書いたことがある。

+++