![a0018105_23222851.jpg]()

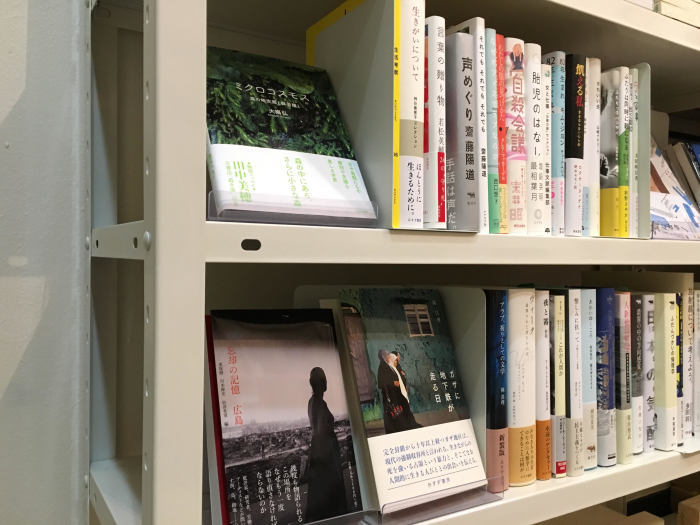

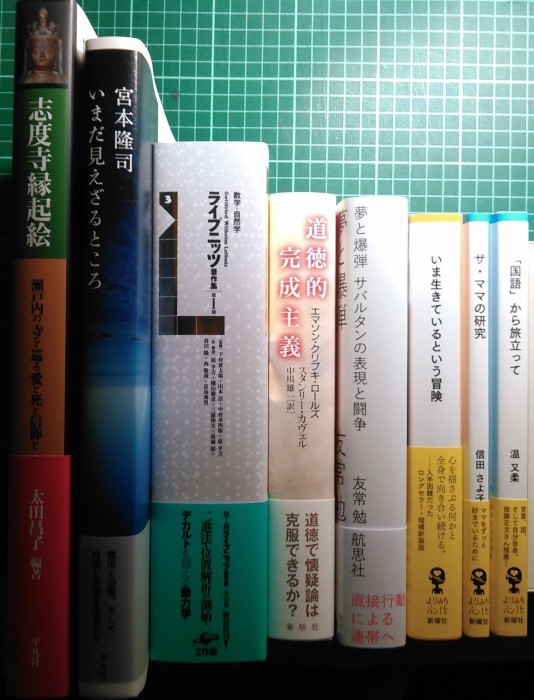

『ドゥルーズの霊性』小泉義之著、河出書房新社、2019年6月、本体3,900円、46変形判上製384頁、ISBN978-4-309-24912-4

『ウンベルト・エーコの文体練習[完全版]』ウンベルト・エーコ著、和田忠彦訳、河出文庫、2019年6月、本体1,200円、文庫判336頁、ISBN978-4-309-46497-8

『ぼそぼそ声のフェミニズム』栗田隆子著、作品社、2019年5月、本体1,800円、ISBN 978-4-86182-751-8

★『ドゥルーズの霊性』はまもなく発売。1991年から2019年まで各媒体で発表されてきた論文14本に書き下ろし「フーコーの霊性」を加えた1冊。後書によれば「これまでドゥルーズ哲学について書いてきたもののなかから8論文を選び、関連する6論文をあわせて編んだものである。〔…〕堅実に研究を進めていたなら、ドゥルーズについてであれ、ホッブズかスピノザについてであれ、もっとまとまったものにできたはずであるが、〔…〕なかなかそうもいかなかった〔…〕一哲学徒の苦戦ぶりを眺めて、その先へ進んでいただければ、と思っている」とあります。目次を以下に転記しておきます。

ドゥルーズの霊性――恩寵の光としての自然の光

Ⅰ 生命/魂

ドゥルーズにおける普遍数学――『差異と反復』を読む

ドゥルーズにおける意味と表現

ドゥルーズにおける意味と表現(2)表面の言葉

ドゥルーズにおける意味と表現(3)器官なき身体の娘たち

出来事(事象)としての人生――ドゥルーズ『意味の論理学』における

Ⅱ 政治/倫理

ドゥルーズ/ガタリにおける政治と哲学

フーコーのディシプリン――『言葉と物』と『監獄の誕生』における生産と労働

戦時-戦後体制を貫くもの――ハイデガー(「ヒューマニズム書簡」と「ブレーメン講演」)の場合

思考も身体もままならぬとき――ドゥルーズ『シネマ』から

Ⅲ 自然/善

〈自然状態〉の論理と倫理――ホッブズについて

自己原因から自己保存へ――スピノザ『エチカ』をめぐって

インテリゲンティアの幸福――『エチカ』第四部をめぐって

最高善の在処

フーコーの霊性――真の生と真の世界、あるいは蜂起と歴史

後書

★「芸術作品が霊的な帝国を垣間見させる形像として差し出すのが、〈来たるべき民衆〉である。現世において、集団的な魂が〈来たるべき民衆〉になること、それがドゥルーズの霊性である」(38頁)。「国家による統治とは別の統治〔…〕地域共同体、宗教共同体による自己統治である。〔…〕フーコーは、この別の統治を支えている宗教性、あるいはむしろ霊性に注意を向ける」(374頁)。「真なる生とは、国家による統治とは別の自己統治を推し進める生のことだけではなく、国家による弾圧で殺された死者の霊魂、蜂起で斃れた人間の亡霊、聖なる者の魂、それら不可視のものが彷徨い取り憑く次元、復讐をもたらす怨霊だけではなく救済をもたらす善霊もそこに宿るような次元、それが現前化するような政治的な生のことでもある」(375頁)。「蜂起は歴史を断つ。それは、蜂起が、他界に関わっているからである。〔…〕この霊性の蜂起こそが、歴史を開く。この世での真なる生こそが、死後の世界、未来の真なる世界を開くのである」(377頁)。「この熱情的な霊性を、最後のフーコーは語ろうとしていたのである」(378頁)。

★『ウンベルト・エーコの文体練習[完全版]』は、新潮社より1992年に刊行された単行本『ウンベルト・エーコの文体練習』(1999年に新潮文庫で再刊)に、月刊誌「新潮」1997年1月号の特集「ウンベルト・エーコの挑戦状」を追補して再文庫化したもの。新潮社版『ウンベルト・エーコの文体練習』は『ささやかな日誌』(Diario minimo, Bompiani, 1963)から12篇を選んで収録し、エーコによる日本語版への序文と、訳者の和田さんによるエーコとの交友をめぐるエッセイを付したもの。今回の河出文庫版は、さらにここに月刊誌「新潮」1997年1月号の特集「ウンベルト・エーコの挑戦状」に掲載された、『ささやかな日誌2』(Il secondo diario minimo, Bompiani, 1992)から選ばれた8篇とエーコによる特集への前口上と訳者によるエッセイを再録し、巻末に「文庫版訳者あとがき」を加えたもの。目次は以下の通りです。

第1部

序――もしわたしが日本語を知っていたら

ノニータ

新入り猫の素描〔エスキス〕

もうひとつの至高天

物体

芸術家マンゾーニの肖像の再浮上〔くびきり〕による反復行為〔かくされたいみ〕の散策〔じゅにく〕のための彼の虚構化〔じじつこうせい〕をめぐる小生の分析〔ぐろう〕

ポー川流域社会における工業と性的抑圧

フランティ礼讃

息子への手紙

変則書評三篇

アメリカ発見

あなたも映画を作ってみませんか

涙ながらの却下〔ボツ〕――編集者への読者レポート

楽しみはつづかない――ウンベルト・Eの文学遊戯(和田忠彦)

第2部

ささやかな挑戦状

帝国の地図(縮尺1/1)

編集チェック

かくれん本

定量分析批評概要

調子はいかが?

聖バウドリーノの奇蹟

教官公募

取扱い説明書

エーコは霧のむこうに(和田忠彦)

文庫版訳者あとがき

★『ぼそぼそ声のフェミニズム』は、2007年から2018年にかけて各媒体で発表されてきた論考10本を加筆修正し、書き下ろしの論考「「愚かさ」「弱さ」の尊重」と「はじめに ぼそぼそ声のフェミニズム」「あとがき」を加えて1冊にまとめたもの。目次詳細は書名のリンク先でご覧いただけます。「現在、家事等の労働を外国の人に委託し、移民とさえ認めずに「人材」を輸入しようという動きが日本にはある。このような立場の女性を無視して、あるいは無自覚に利用して「社会進出」をなしたと考えることこそが、フェミニズムだとしたら、恐ろしい。「国内の優秀な女性」のために「国外の女性」が不安定な条件で働くのを当然と考えるとしたら……『ぼそぼそ声のフェミニズム』は、こんな構図を「見なかったこと」にはできない。こぶしを上げて闘えなくても、ぼそぼそとつぶやき続ける」(21~22頁)。「様々な支配的な状況や抑圧を単純に弾き飛ばすのではなく、その支配的価値観をわが身に抱え込んで、四苦八苦しながらなおも、社会の柔順なコマにはそうそう簡単になれない、ならない体や心を抱えているところに、今は可能性を感じている」(142頁)。

★次に、まもなく発売となるちくま学芸文庫の6月新刊を列記します。

『書き換えられた聖書』バート・D・アーマン著、松田和也訳、ちくま学芸文庫、2019年6月、本体1,400円、文庫判384頁、ISBN978-4-480-09928-0

『柳宗悦 美の菩薩』阿満利麿著、ちくま学芸文庫、2019年6月、本体1,000円、文庫判240頁、ISBN978-4-480-09922-8

『台湾総督府』黄昭堂著、ちくま学芸文庫、2019年6月、本体1,200円、文庫判288頁、ISBN978-4-480-09932-7

『増補 中国「反日」の源流』岡本隆司著、ちくま学芸文庫、2019年6月、本体1,200円、文庫判352頁、ISBN978-4-480-09927-3

『現代数学概論』赤攝也著、ちくま学芸文庫、2019年6月、本体1,400円、文庫判368頁、ISBN978-4-480-09929-7

★『書き換えられた聖書』は2006年に柏書房より刊行された単行本『捏造された聖書』の改題文庫化です。原著は『Misquoting Jesus: The Story Behind Who Changed the Bible and Why』(HarperSanFrancisco, 2005:『イエスの誤引用――聖書を改変した人々とその理由の背後にある物語』)。文庫版解説は東京大学大学院総合文化研究科准教授の筒井賢治さんがお書きになっています。著者のアーマン(Bart Denton Ehrman, 1955-)は聖書学者。これまでに本書のほか、『破綻した神キリスト』(松田和也訳、柏書房、2008年)、『キリスト教成立の謎を解く――改竄された新約聖書』(津守京子訳、柏書房、2010年)、『キリスト教の創造――容認された偽造文書』(津守京子訳、柏書房、2011年)などの訳書があります。

★『書き換えられた聖書』の「はじめに」にはこう書かれています。「本書のテーマは新約聖書の古い写本の数々と、そこに見出される相違点、それに聖書を複製しつつ、時にそれを改竄した書記たちの物語だ。とても自叙伝の鍵にはなりそうもないテーマだが、事実そうなんだからしかたがない。事実は小説よりも奇なりというわけだ」(11頁)。「本文批評については何も知らないけれど、書記たちが聖書をどんなふうに改竄したのか、なぜそんなことが解るのかというようなことに興味を持ってくださるあなたのために書いた。〔…〕今の新約聖書がどうやって出来たのか、オリジナルの著者のことばがわからないとはどういうことなのか、その言葉がどんな興味深い理由で改竄されたのか、そして私たちが厳密な分析方法をどんなふうに適用し、本物のオリジナルな言葉を再現していくか、というようなことに興味を持つあなたなら、楽しんで読んでいただけると思う」(35頁)。

★『柳宗悦 美の菩薩』は1987年にリブロポートから刊行された単行本を増補し文庫化したもの。文庫化に際し、補章「「美の菩薩」をめぐって」が加えられ、陶工・鈴木照雄さんによる解説「私にとって柳宗悦とは何か」が巻末に配されています。「はじめに」で著者はこう書いています。「本文においてくわしくのべるように、〈宗教的人間〉であることが柳宗悦の本領なのである。宗教がどういうものであるかを熟知した上で、宗教をさらに美の形で追求しようとしたのである」(8頁)。「菩薩とは、いつ実現するともわからない理想に命を捧げ続ける人のことであり、この言葉には、人間の悲願がこめられている。その悲願に私は共感するのであり、柳宗悦の、この世をすべて美しいもので埋めつくそうとした生き方は、私にとっては菩薩と表現するしかないのである」(9頁)。

★『台湾総督府』は1981年に教育社から刊行された、昭和大学名誉教授・黄昭堂(こう・しょうどう:1932-2011)さんの単独著の文庫化。巻末には中京大学法学部教授・檜山幸夫さんによる解説が付されています。檜山さんは本書を「台湾人研究者による台湾近代史概説書であるとともに、日本統治下台湾紙の概説書〔…〕親日的ともいわれる台湾人の対日感情の形成は、日本統治下の台湾の歴史にあっただけではなく、台湾の戦後史に原因していた〔…〕それを、台湾総督府による統治という歴史を解くことにより論じたのが本書である」と紹介されています。

★『増補 中国「反日」の源流』は、2011年に講談社選書メチエの1冊として刊行されたものを増補し文庫化したもの。補論「日中関係を考える――歴史からのアプローチ」、文庫版あとがき、東京大学大学院法学政治学研究科教授の五百旗頭薫さんによる解説が加えられています。文庫版あとがきによれば「誤植の訂正や表現の改善を除いて、ほとんど手を入れていない。しかし旧版そのまま、というのも、あまりに藝がないので、小著のレジュメ・ダイジェストも兼ねるような増補を施した」(323頁)。「日中関係はやはり底が知れない。それを解きほぐすには、互いの真摯な探求と考察が不可欠である」(324頁)。

★『現代数学概論』は1976年に筑摩書房の「数学講座」第1巻として刊行されたものの文庫化。数学者の赤攝也(せき・せつや:1926-)さんの単独著のちくま学芸文庫での文庫化は、『集合論入門』『確率論入門』『現代の初等幾何学』に続く4点目。巻頭には「文庫化に際して」という新たな序文が付され、巻末には「文庫版付記」が加えられています。親本からそのまま掲載された「まえがき」によれば、本書は雑誌「数理科学」に連載した記事「数学概論」に大幅な加筆を施したもので、「現代数学の地図である」とのことです。「集合」「写像とグラフ」「群論ABC」「数学的構造」「数学の記号化」「集合と数の基本法則」「論理の法則」「トートロジー」「論理の完全性」「計算とは何か」の全10章。

+++

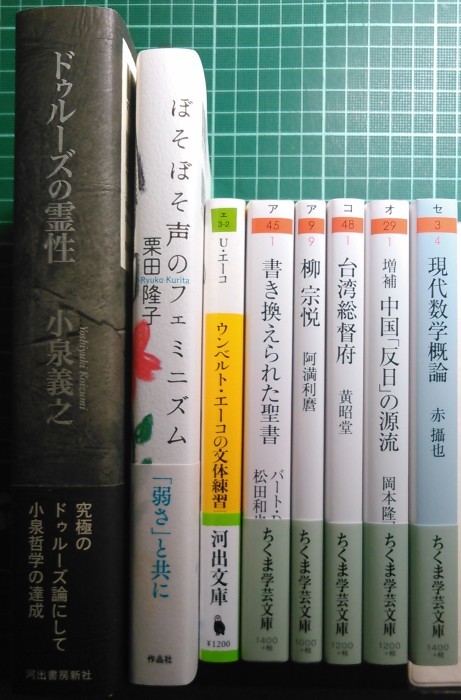

![a0018105_02020788.jpg]()

★遠からず言及しようと機会を伺いつつなかなか触れることのできなかったここしばらくの既刊書について、書名と誌名を列記します。過去に何度か経験したことがありますが、たまにエキブロでは入力したテキストデータがアップに失敗した場合、すべて消えてしまうということがあったりします。バックアップを取らずに直接入力した場合には悲惨なことになります。以下の既刊書への言及はそうした消失の苦難を経て再構成されたものです。

『フィルカル Vol. 4, No. 1』ミュー、2019年3月、本体1,800円、A5判並製436頁、ISBN978-4-943995-21-0

『しししし2 特集:ドストエフスキー』双子のライオン堂出版部、2019年1月、本体1,800円、A5判並製188頁、ISBN978-4-9909283-5-3

『社会学史』大澤真幸著、講談社現代新書、2019年3月、本体1,400円、新書判640頁、ISBN978-4-06-288449-5

『原始文化(上)』エドワード・バーネット・タイラー著、松村一男監修、奥山倫明/奥山史亮/長谷千代子/堀雅彦訳、国書刊行会、2019年3月、本体6,600円、A5判上製626頁、ISBN978-4-336-05692-4

『後期スコラ神学批判文書集』マルティン・ルター著、金子晴勇訳、知泉書館、2019年4月、本体5,000円、新書判上製402頁、ISBN978-4-86285-293-9

『トマス・アクィナス 霊性の教師』J.-P.トレル著、保井亮人訳、知泉書館、2019年4月、本体6,500円、新書判上製708頁、ISBN978-4-86285-294-6

『対話集』デジデリウス・エラスムス著、金子晴勇訳、知泉書館、2019年4月、本体5,000円、新書判456頁、ISBN978-4-86285-295-3

『新訳 夢判断』フロイト著、大平健編訳、新潮社、2019年4月、本体2,500円、四六判変型上製464頁、ISBN978-4-10-591007-5

『人類、宇宙に住む――実現への3つのステップ』ミチオ・カク著、斉藤隆央訳、NHK出版、2019年4月、本体2,500円、四六判上製456頁、ISBN978-4-14-081776-6

『姿勢としてのデザイン――「デザイン」が変革の主体となるとき』アリス・ローソーン著、石原薫訳、フィルムアート社、2019年4月、本体2,300円、四六判並製252頁、ISBN978-4-8459-1832-4

★『フィルカル』第4巻第1号は特集2本立てで、「ポピュラー哲学」と「『映画で考える生命環境倫理学』」。後者は勁草書房さんから2月に刊行されたアンソロジーのスピンオフ企画とのことです。特別寄稿は一ノ瀬正樹さんによる「リズムの時間遡及的本性についての哲学ノート――「音楽化された認識論」への小さなインタールード」。「あなたはすでに見越しているだろう。私の議論も一つのリズムである、と。その響きが反響され、別のリズムが律動してくること、それがこの世界のゆらぎゆく姿なのである」(14頁)。翻訳はドナルド・ジャッド「特殊な物体」(河合大介訳:"Specific Objects" in Arts Yearbook 8, 1965)。

★『しししし』第2号は特集「ドストエフスキー」。山城むつみさんによる「ドストエフスキーの目玉にあたる」や、吉川浩満さんによる「ひがむ力――ドストエフスキーのエモーションハッキング」などを収めています。山城さんは特別企画「作品はだれのものなのか」で横田創さんと対談しておられます。本屋初の文芸誌は今号も温かみのある充実した誌面で楽しませてくれます。

★『社会学史』は、古代ギリシア哲学(アリストテレス)から思弁的実在論(メイヤスー)まで、大澤さんならではの明晰な通史を平明な講義スタイルで読むことができます。実際に本書は講談社の会議室で行われた講義を基にしているとのことです。索引を付しているのも親切。

★『原始文化』上巻は「宗教学名著選」全6巻の第4回配本。上巻には第11章「アニミズム(1)」までを収録。同シリーズでは、同下巻とラッファエーレ・ペッタッツォーニ『神の全知――宗教史学論集』の2点の続刊を待つのみとなりました。問答無用で買い揃えるべき名シリーズです。

★『後期スコラ神学批判文書集』『トマス・アクィナス 霊性の教師』『対話集』は「知泉学術叢書」の第6~8巻。金子晴勇さんの訳書が立て続けに刊行されたことも驚きですが、知泉書館さんでは今月より新訳「ヘーゲル全集」の刊行を開始されています。古典の訳書と高度な学術書を続々と出版される知泉書館さんのご活躍にただただ感嘆するばかりです。

★『新訳 夢判断』は精神科医の大平健(おおひら・けん:1949-)さんによる新訳。訳者まえがきによれば「ほぼ全体の骨格が出来上がったドイツ語版第4版と最後の加筆の行われた同第8版のふたつを元に"編訳"し、道標とも言うべき注を細かく付けました。いわばレジデント(研修医)用の敷衍訳」とのことです。

★『人類、宇宙に住む』は『The Future of Humanity: Terraforming Mars, Interstellar Travel, Immortality, and Our Destiny Beyond Earth』(Allen Lane, 2018)の訳書。目次詳細は書名のリンク先でご覧ください。版元サイトでは、カク博士への特別インタビュー「今世紀中に人類は、火星に住むようになる!」「地球外生命は存在する」が掲載されています。本書は主に理工書で売られるものかと思いますが、ここしばらくの注目新刊の流れで言えば、「現代思想」2019年6月号(特集:加速主義)や、木澤佐登志さんの2著『ダークウェブ・アンダーグラウンド』(イーストプレス)と『ニック・ランドと新反動主義』(星海社新書)、ブライドル『ニュー・ダーク・エイジ』(NTT出版)、ブライドッティ『ポストヒューマン』(フィルムアート社)などと共に併売・併読されるのがもっとも刺激的だと思います。こんな時に、ティモシー・リアリーの『神経政治学』(山形浩生訳、トレヴィル、1989年)や『大気圏外進化論』(菅靖彦訳、リブロポート、1995年)、ジョン・C・リリー『バイオコンピュータとLSD』(菅靖彦訳、リブロポート。1993年)、セオドア・ローザク『意識の進化と神秘主義』(志村正雄訳、紀伊國屋書店、1978年/1995年)などが文庫化されればいっそう面白くなるのですが。

★『姿勢としてのデザイン』は『Design as an Attitude』(JRP Ringier, 2018)の全訳。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。プロローグによれば本書はアートマガジン「フリーズ」で2014~2017年に連載した「By Design」というコラムに基づいたものとのこと。「それ〔デザイン〕は一貫して「世の中に起こるあらゆる変化――社会、政治、経済、科学、技術、文化、環境、その他――が人々にとってマイナスではなくプラスに働くように翻訳する《変革の主体》としての役割」を担ってきた。かつてないほどのスピードと規模の変化がさまざまな局面で起こり、リスクも多いこの激動の時代に、デザイナーたち(本職かどうかにかかわらず)は、その役割をどのように果たしているのか。それを本書で取り上げる」(11頁)。巻末の「デザイナーとデザインプロジェクト」では、日本からは柳宗悦さんと柳宗理さんのお二人が紹介されています。

+++

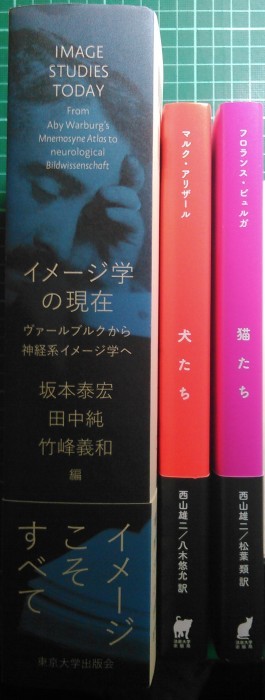

![a0018105_14325035.jpg]()

![a0018105_14332197.jpg]()

![a0018105_14334663.jpg]()

![a0018105_14341128.jpg]()