『アベル・サンチェス』ミゲル・デ・ウナムーノ著、富田広樹訳、幻戯書房、2019年6月、本体3,000円、四六変上製264頁、ISBN978-4-86488-171-5

『フェリシア、私の愚行録』ネルシア著、福井寧訳、幻戯書房、2019年6月、本体3,600円、四六変上製496頁、ISBN978-4-86488-172-2

★幻戯書房の世界文学シリーズ「ルリユール叢書」の第1回配本2点が発売となりました。「幻戯書房NEWS」ブログでも公開されている「発刊の言」には「〈ルリユール叢書〉は、どこかの書棚でよき隣人として一所に集う──私たち人間が希望しながらも容易に実現しえない、異文化・異言語・異人同士が寛容と友愛で結びあうユートピアのような──〈文芸の共和国〉を目指します」と謳われています。刊行予定のラインナップは戦後の各社の世界文学シリーズのどれにも似ていません。新しい景色、こうした驚きこそを待っていた読者もいらっしゃるのではないでしょうか。古典の新訳も素晴らしいですが、未訳に留まっている作品も膨大にあります。未知のものに挑戦する姿勢を出版人は失ってはならないと感じるだけに、今回のシリーズには(新訳を含みますが)非常に意欲的なものを感じます。46判より左右が短いスマートな判型、色鮮やかな表紙、カバー、オビで、天地が短かめのカバーの上部に、表紙へ箔押しされた叢書名とシンボルマークが覗くのも美しいです。書斎に加えたくなるコレクションとなるはずです。

★『アベル・サンチェス』は『Abel Sánchez』(segunda edición, Madrid: Renacimiento, 1928)の全訳。ミゲル・デ・ウナムーノ(Miguel de Unamuno y Jugo, 1864-1936)はスペイン出身の思想家であり作家。訳書には『ウナムーノ著作集』全5巻(法政大学出版局、1972~1975年)のほか、複数の日本語訳がありますが、今回刊行された本作は以下の帯文にある通り初訳です。「20世紀スペインを代表する情熱の哲学者が現代に甦らせたカインとアベルの物語。魂の闇の臨床記録。本邦初訳」。「そうです、私は人間の自由を信じないのです。そして自由を信じないものは自由ではありません。そう、私はそうではないのです! 自由であるとは、自由であると信じることだ!」(98頁)。

★『フェリシア、私の愚行録』は『Félicia ou Mes Fredaines, orné de figures en taille-douce』(Paris: Cazin, 1782)の訳書。ネルシア(André-Robert Andréa de Nerciat, 1739-1800)はフランスの小説家。前世紀にアポリネールによりフランス国立図書館の名高い禁書保管庫「地獄〔ランフェール〕」から再発見されたのが本作で、禁書時代にはかの文豪スタンダールが夢中になったと言います。ネルシアの作品が日本語訳されるのは初めて。帯文はこうです。「好事家泣かせの放蕩三昧!! 不道徳の廉で禁書となった、ほしいままにする少女の、18世紀フランスの痛快無比な〈反恋愛〉リベルタン小説。本邦初訳」。「心は冷え切っていたものの官能はそうではなく、はけ口が必要だったのです。肉体は絶対に自分の権利を諦めないものなのですね。/これが真実なんです。この真実の前では私の人間としての自尊心も形なしで、辛い犠牲を強いられたのです」(366頁)。

★このほか最近では以下の新刊との出会いがありました。

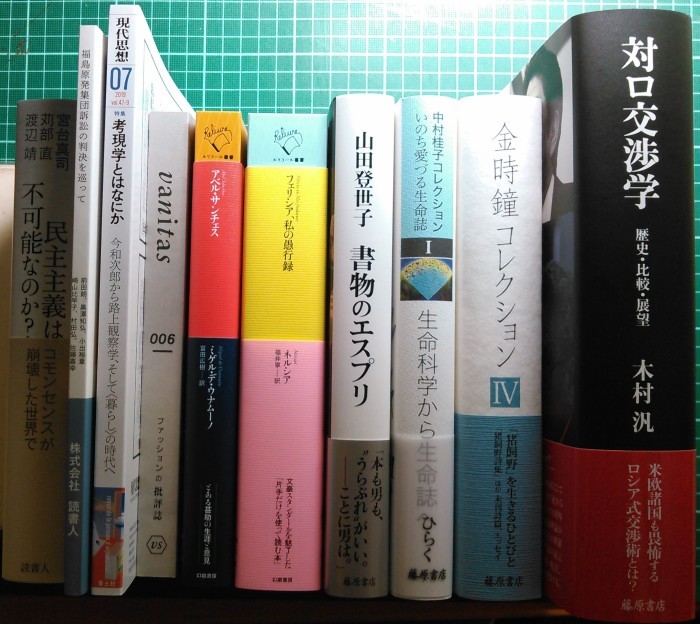

『vanitas No. 006』蘆田裕史/水野大二郎責任編集、アダチプレス、2019年6月、本体1,800円、四六判変型256頁、ISBN978-4-908251-11-5

『現代思想2019年7月号 特集=考現学とはなにか――今和次郎から路上観察学、そして〈暮らし〉の時代へ』青土社、2019年6月、本体1,400円、A5判並製230頁、ISBN978-4-7917-1383-7

『民主主義は不可能なのか?――コモンセンスが崩壊した世界で』宮台真司/苅部直/渡辺靖著、週刊読書人、2019年7月、本体2,400円、四六判並製394+xviii頁、ISBN978-4-924671-39-3

『福島原発集団訴訟の判決を巡って――民衆の視座から』前田朗/黒澤知弘/小出裕章/崎山比早子/村田弘/佐藤嘉幸著、読書人ブックレット、2019年7月、本体1,000円、A5判並製112頁、ISBN978-4-924671-40-9

『中村桂子コレクション(1)ひらく――生命科学から生命誌へ』中村桂子著、鷲谷いづみ解説、藤原書店、2019年6月、本体2,600円、四六変上製288頁、ISBN978-4-86578-226-4

『書物のエスプリ』山田登世子著、藤原書店、2019年6月、本体2,800円、四六変上製328頁、ISBN978-4-86578-229-5

『金時鐘コレクション(IV)「猪飼野」を生きるひとびと――『猪飼野詩集』ほか未刊詩篇、エッセイ』金時鐘著、冨山一郎解説、藤原書店、2019年6月、本体4,800円、四六変上製440頁、ISBN978-4-86578-214-1

『対ロ交渉学――歴史・比較・展望』木村汎著、藤原書店、2019年6月、本体4,800円、A5上製672頁、ISBN978-4-86578-228-8

★『vanitas No. 006』の特集は「ファッションの教育・研究・批評」。蘆田裕史さんと水野大二郎さんによる責任編集。水野さんによる「introduction」は誌名のリンク先でお読みいただけます。曰く「近年「デザイン」の複雑化が盛んに議論されるにつれ、ファッション産業の周縁から新たな批評空間や研究的実践、実験的教育の萌芽が散見されるようになりました。今号の特集は、この萌芽を多様な側面から明らかにしていくことを目的に新井茂晃氏、井上雅人氏、Cecilia Raspanti氏、Dehlia Hannah氏へのインタビュー、そして現在ファッション産業に携わる方々との匿名座談会を行いました。さらに、本号の特集としてブックガイドを作成しました。ファッション史からウェアラブルテクノロジーまで、書籍、論文問わず幅広く参考となるテクストを選定しています。また、定例である論文とエッセイでは、藤嶋陽子氏、鹿野祐嗣氏、難波優輝氏、川崎和也氏、糸数かれん氏、安齋詩歩子氏、および本誌編集部・太田知也のテクストを掲載し、引き続き多角的にファッション批評の基盤構築を試みました」。

★『現代思想2019年7月号』の特集は「考現学とはなにか」。藤森照信さんと中谷礼仁さんによる討議「あたかも数千年後のまなざしで――考現学と〈モノ〉への問い」を皮切りに、18本の論考を収録。目次詳細は誌名のリンク先をご覧ください。版元紹介文に曰く「モノへのまなざしが描き出す〈暮らし〉の思想。道行くひとの靴や軒先のランプ、ハリガミからカケ茶碗まで……さまざまな〈モノ〉へのまなざしを通じて私たちの日常生活のかたちを描き出す、考現学という営み。今和次郎にはじまり現在へといたる多様な実践の系譜から、その尽きせぬ深さとひろがりをさぐり、アクチュアルな思想としての可能性を浮き彫りにする」とあります。次号(8月号)の特集は「アインシュタイン」と予告されています。

★読書人さんからまもなく発売予定の7月新刊が2点あります。まず『民主主義は不可能なのか?』は、2009年から2018年にかけて「週刊読書人」の年末回顧特集号に掲載された鼎談10本をまとめたもの。巻末の「「あとがき」にかえて」は今年3月に収録された11番目の対談です。「まえがき」で苅部さんはこう述べておられます。「本書の題名にした「民主主義は不可能なのか?」は、とりあげた多くの問題のなかでも、特に継続しながら話したものを拾っている。これも当初からかんがえていたわけではないが、多くの場合、鼎談がこの主題に収斂していったのは、やはり現代の日本と世界が抱えている根本的な問題のありかを示しているのだろう」(10頁)。平成の最後の10年間を振り返るうえで重要な参照項となるのではないかと思われます。なお、注は来月に初めての評論集『「差別はいけない」とみんないうけれど。』を平凡社から上梓する批評家の綿野恵太さんが担当されたとのことです。

★次に『福島原発集団訴訟の判決を巡って』は、2019年4月20日に新横浜の「スペース・オルタ」で開催されたシンポジウム「福島原発集団訴訟の判決を巡って――民衆の視座から」の記録。目次は以下の通りです。

まえがき|前田朗

1 判決の法的問題点|黒澤知弘

2 巨大な危険を内包した原発、それを安全だと言った嘘|小出裕章

3 しきい値なし直線(LNT)モデルを社会通念に!|崎山比早子

4 原発訴訟をめぐって――民衆法廷を|村田弘

5 なぜ原発裁判で否認が続くのか|佐藤嘉幸

6 質疑応答

あとがき|佐藤嘉幸

巻末史料1 原子力発電所を問う民衆法廷 第一~九回法廷での決定と勧告(主文抜粋)

巻末史料2 原子力発電所を問う民衆法廷・判決(主文要約、第十回東京最終法廷)

★藤原書店さんの6月新刊は4点。『中村桂子コレクション(1)ひらく』は「中村桂子コレクション――いのち愛づる生命誌」全8巻の第2回配本。第Ⅰ部「生命科学から生命誌へ」は1998年から2002年のあいだに各媒体に発表された短文9本を初めてまとめたもの。第Ⅱ部「生命誌の扉をひらく」は1990年に哲学書房より刊行された単行本の再録。本書全体への「はじめに」と「あとがき」は今回新たに加えられたもの。巻末解説「生きものの知恵に学ぶ」は鷲谷いづみさんによるもの。投げ込みの「月報1」には末盛千枝子、藤森照信、毛利衛、梶田真章、の4氏が寄稿しておられます。次回配本は第4巻「はぐくむ――生命誌と子どもたち」の予定。

★『書物のエスプリ』は山田登世子さんの単行本未収録論考集の最終となる第4弾。巻末の山田鋭夫さんによる「編集後記」によれば「書物をめぐるエッセイおよび書評を中心とするもの」であり、帯文では「古典から新刊まで様々な本を切り口に、水、ブランド、モード、エロスなど著者ならではのテーマを横断的に語る「エッセイ篇」と、四半世紀にわたり各紙誌に寄せた約120本を集めた「書評篇」」と説明されています。エッセイ篇は「活字逍遥」、書評篇は「書物に抱かれて」と題されています。山田さんの「編集後記」には「収録にあたり、明らかな誤字や誤記は訂正し、固有名詞の表記は極力統一した。また用字もできるだけ統一した」とも特記されています。

★『金時鐘コレクション(IV)「猪飼野」を生きるひとびと』は同コレクション全12巻の第5回配本。帯文に曰く「1973年2月1日を期してなくなった、日本最大の在日朝鮮人の集住地、大阪「猪飼野」に暮らす人々を描いた連作『猪飼野詩集』(1978年)ほか。作品の背景をつぶさに語る著者インタビューを収録」と。目次詳細は書名のリンク先をご覧ください。冨山一郎さんによる解説「暴力的状況で確保される言葉の在処――『猪飼野詩集』を読む」、浅見洋子さんによる解題「猪飼野詩集、細見和之さんによる解題補遺「「猪飼野」を生きるひとびと」が付され、投げ込みの「月報5」には、登尾明彦、藤石貴代、丁章、呉世宗、の4氏が寄稿されています。次回配本は第10巻「真の連帯への問いかけ――「朝鮮人の人間としての復元」ほか:講演集Ⅰ」の予定。

★『対ロ交渉学』はロシア研究に長年携わってきた木村汎(きむら・ひろし:1936-)さんの最新著。3部構成の大著で、第Ⅰ部「交渉の一般理論――米欧諸国での発展」では国際社会における外交交渉の基礎を扱い、第Ⅱ部「ロシア式交渉――なぜ、特異なのか」ではロシア式の外交交渉の特徴を分析。第Ⅲ部「日本式交渉――なぜ、ユニークなのか」ではロシア式交渉法に対する日本側の対抗法について論じています。大阪で今月行われた「G20」への参加のために訪日する直前に、プーチン大統領は英紙「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューに対し「自由主義は廃れた」、さらには「現在は(国際的な)秩序が全くないように見える」などと述べたことがニュースになりましたが(例えば日経新聞2019年6月28日記事「プーチン氏「自由主義は廃れた」 FTインタビュー」)、日ロ関係やプーチンの思考回路には無関心ではいられない状況が続いており、関連書も含めて読者の注目を浴びそうです。木村さんは藤原書店より『プーチン――人間的考察』『プーチン――内政的考察』『プーチン――外交的考察』という3部作を2015年から2018年にかけて上梓されています。

+++