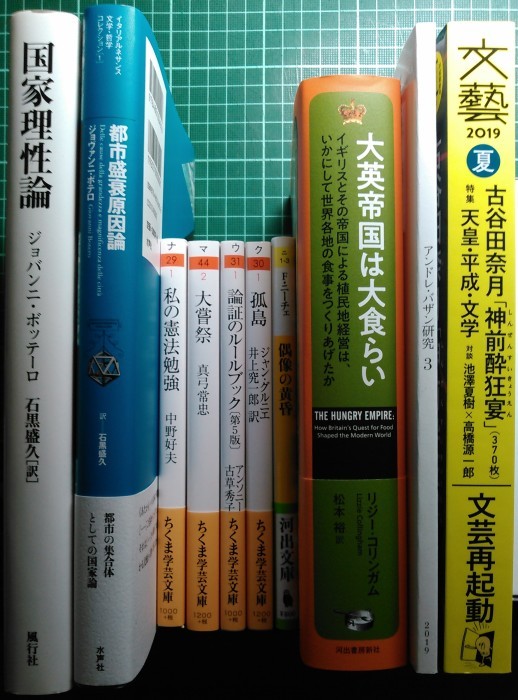

『都市盛衰原因論』ジョヴァンニ・ボテロ著、石黒盛久訳、水声社、2019年3月、本体3,000円、A5判上製216頁、ISBN978-4-8010-0401-6

★『都市盛衰原因論』は水声社の新シリーズ「イタリアルネサンス文学・哲学コレクション」(全6巻、澤井繁男責任編集)の第1回配本。16世紀後半から17世紀初頭のイタリアを生きた、聖職者で政治評論家のジョヴァンニ・ボテロ(Giovanni Botero, 1544-1617)による1588年の著書『Delle cause della grandezza e magnificenza delle città』を訳したもの。帯文の文言を借りると「東西の主要都市が栄える要因を地理条件と政治政策の面から考察し、領土の拡大ではなく交易を通じた富の増大が国家の繁栄をもたらすと説」いたもの。この著書の翌1589年に上梓された主著『国家理性論』は同じ訳者によって風行社より2015年に刊行されています。『都市盛衰原因論』はボテロ(ボッテーロ、とも)の訳書の2冊目となるものです。目次詳細は書名のリンク先をご覧ください。表題作のほか、付録として「中立について」と「評判について」という2篇の論考が訳出されています。シリーズの第2回配本はタッソ『詩作論』(村瀬有司訳)で今月発売予定。その後、カンパネッラ、アレティーノ、ガリレイ、フィチーノと続きます。

★続いてちくま学芸文庫の4月新刊4点をご紹介します。

『孤島』ジャン・グルニエ著、井上究一郎訳、ちくま学芸文庫、2019年4月、本体1,200円、240頁、ISBN978-4-480-09921-1

『論証のルールブック[第5版]』アンソニー・ウェストン著、古草秀子訳、ちくま学芸文庫、2019年4月、本体1,000円、224頁、ISBN978-4-480-09924-2

『大嘗祭』真弓常忠著、ちくま学芸文庫、2019年4月、本体1,200円、320頁、ISBN978-4-480-09919-8

『私の憲法勉強――嵐の中に立つ日本の基本法』中野好夫著、ちくま学芸文庫、2019年4月、本体1,000円、256頁、ISBN978-4-480-09923-5

★『孤島』はジャン・グルニエ(Jean Grenier, 1898-1971)のエッセイ集。1968年に竹内書店より井上究一郎訳が刊行され(底本は1959年にカミュの序文を付して刊行された改版)、1979年に竹内書店新社より改訂版が刊行、1991年に筑摩叢書より改訳新版が出され、このたび文庫化されるものです。訳者は99年に逝去されており、巻末の特記によれば、本文中の誤りを適宜訂正したとのこと。新たに付された巻末解説「詩的霊感に満ちた導きの書」は松浦寿輝さんによるもの。グルニエの訳書はほとんどが国文社から刊行されています。文庫化は今回が初めてです。

★『論証のルールブック[第5版]』は巻末特記によれば「2005年10月に刊行された『論理的に書くためのルールブック』(PHP研究所、原著第三版からの訳出)をもとに、2018年刊行の原著第五版に沿って、全面的な改訂を施したもの」。第三版と目次を見比べるだけでも主に第4章ルール17以降に手が加えられていることが分かります。取り上げられているルール(作法)はどれも重要なアドバイスばかり。学生からビジネスマンまで広く活用できる内容で、新春の読書に最適です。

★『大嘗祭(だいじょうさい)』は1988年に国書刊行会より刊行された単行本の文庫化。新たに文庫版あとがきが加えられています。カバー裏紹介文の文言を借りると「天皇の即位に伴う皇位継承儀礼のひとつである大嘗祭〔…〕。本書は歴史的史料を博捜して、大嘗祭を校正する儀礼である斎田点定(さいでんてんてい)、大嘗宮(だいじょうきゅう)の造営、大嘗宮の儀、廻立殿(かいりゅうでん)の儀等を詳述し、全体像を明らかにする」とのこと。改元が迫った今こそひもときたいです。

★『私の憲法勉強』は1965年9月に講談社現代新書の1冊として刊行されたものの文庫化。巻末特記によれば『中野好夫集Ⅲ』(筑摩書房、1984年)を参照しており、さらに「明らかな誤りは適宜訂正し、ルビも増やした。編集部による注は[ ]で示してある」とのことです。憲法改正問題をめぐり、「アメリカの押しつけ」論や「自主的憲法」議論を検証し、改憲論の欺瞞と問題点を率直に指摘されています。帯文には「素朴な感情論にのみこまれないために」とあります。今なお繰り返されている改憲論を冷静に分析するために必要な本です。

★このほか最近では以下の新刊との出会いがありました。

『偶像の黄昏』フリードリヒ・ニーチェ著、村井則夫訳、河出文庫、2019年4月、本体800円、232頁、ISBN978-4-309-46494-7

『大英帝国は大食らい』リジー・コリンガム著、松本裕訳、河出書房新社、2019年3月、本体3,200円、46変形判上製448頁、ISBN978-4-309-22759-7

『文藝 2019年夏季号/平成最終号』河出書房新社、2019年4月、本体1,380円、A5判並製504頁、ISBN978-4-309-97970-0

『アンドレ・バザン研究 第3号』アンドレ・バザン研究会発行、2019年3月、A5判104頁、ISSN2432-9002

★『偶像の黄昏』はニーチェが精神に変調を来す直前の最晩年の書。コッリとモンティナーリの編纂によるグロイター社の批判校訂版全集第6巻からの新訳です。同じ批判校訂版からの既訳には白水社版『ニーチェ全集 第Ⅱ期第4巻』所収の西尾幹二訳「偶像の黄昏」(1987年、現在品切)があります。底本は異なりますが、文庫で現在も入手可能な既訳には、ちくま学芸文庫版『ニーチェ全集(14)』所収の原佑訳「偶像の黄昏」(1993年)があります。こちらは批判校訂版より古いクレーナー版からの翻訳。河出文庫ではこれまで、2012年に今回と同じく村井則夫さん訳で『喜ばしき知恵』、2015年に佐々木中さん訳『ツァラトゥストラかく語りき』、と2点の新訳を刊行済。ニーチェの新訳は光文社古典新訳文庫や講談社学術文庫などでも出ており、今後も点数が増える可能性がきっと高いでしょう。

★『大英帝国は大食らい』は『The Hungry Empire: How Britain's Quest for Food Shaped the Modern World』(The Bodley Head, 2017)の訳書。「近代世界の食習慣をかたちづくるうえで帝国が果たした役割を明らかに」するという本書は「イギリスの食糧探求がいかに大英帝国の誕生につながったかを語」り、「各章は特定の食事で始まり、その食事を可能にした歴史を掘り下げ」ています(「はじめに」より)。目次詳細は書名のリンク先でご覧いただけます。著者のコリンガムはイギリスの歴史家。河出書房新社ではこれまでに『インドカレー伝』(東郷えりか訳、2006年;河出文庫、2016年)や、『戦争と飢餓』(宇丹貴代実/黒輪篤嗣訳、2012年、品切)の2冊を刊行しており、本書が3冊目となります。

★『文藝 2019年夏季号/平成最終号』は「文芸再記号」を謳い文句に、新体制の編集部とアートディレクションおよびデザインに佐藤亜沙美さんを迎え、特集の再導入など、約20年ぶりに誌面リニューアルを行なったもの。個人的に注目しているのは、新連載のいとうせいこうさんの「福島モノローグ WITH COWS」や、岸政彦さんと柴崎友香さんの共作「大阪――地元を想像する/港へたどり着いた人たちの街で」、メイン特集「天皇・平成。文学」での、池澤夏樹さんと高橋源一郎さんの対談「なぜ今、天皇を書くのか」や、東浩紀さんのロングエッセイ「平成という病」、笠井叡さんのエッセイ「平成の時代に響く極上の声」、さらにリニューアル前から開始されている山本貴光さんの季評「文態百版」と「文芸的事象クロニクル 2018年12月~2019年2月」。

★「ぼくは平成の批評家だった。それは、平成の病を体現する批評家であることを意味していた。だからぼくは、自分の欲望に向きあわず、自分にはもっと大きなことができるはずだとばかり考えて、空回りを繰り返して四半世紀を過ごしてしまった。/ぼくは新元号では、そんな空回りをやめて、社会をよくすることなど考えず、地味にできることだけをやっていきたいと思う」(31頁)という東さんの発言は、他人事とは思えない何かを感じます。「その疲労は、きっと、ぼくと同世代の多くの日本人が共有しているはずだとも思うのだ」。その通りだと思います。

★『アンドレ・バザン研究』は山形大学人文社会科学部付属映像文化研究所内で2016年6月に発足したアンドレ・バザン研究会が発行する学術誌で、今般刊行される第3号は同会の2018年度の成果としてまとめられたもの。2018年はバザンの生誕100年であると同時に歿後60年で、昨年末来日したバザン研究の第一人者ダドリー・アンドルーさんの講演をもとにした論考や、野崎歓さん、三浦哲哉さんらの応答などが収められています。小特集は「映画とアダプテーション」。目次詳細は誌名のリンク先でご確認いただけます。なお同誌は書店での一般発売はされないため、入手方法については後日同誌ブログにて告知があるとのことです。

+++