★まもなく発売となる、法政大学出版局の「叢書・ウニベルシタス」の新刊2点を列記します。

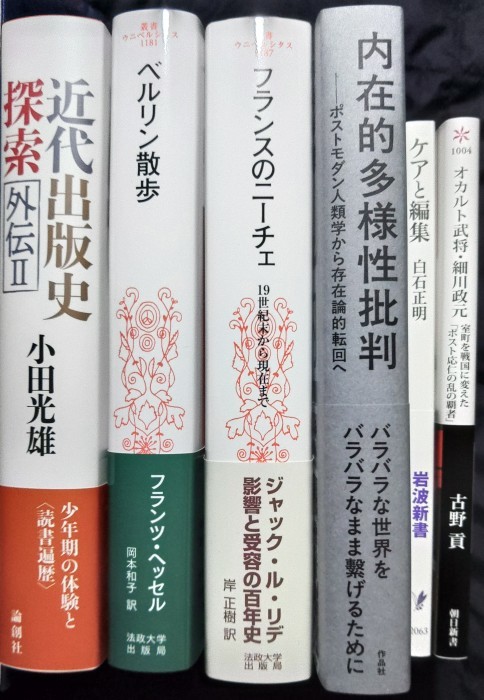

『フランスのニーチェ――19世紀末から現在まで』ジャック・ル・リデ(著)、岸正樹(訳)、叢書・ウニベルシタス:法政大学出版局、2025年6月、本体5,500円、四六判上製470頁、ISBN978-4-588-01187-0

『ベルリン散歩』フランツ・ヘッセル(著)、岡本和子(訳)、叢書・ウニベルシタス:法政大学出版局、2025年6月、本体4,400円、四六判上製422頁、ISBN978-4-588-01181-8

★『フランスのニーチェ』は、フランスのゲルマニストで歴史家のジャック・ル・リデ(Jacques Le Rider, 1954-)の著書『Nietzsche en France, de la fin du XIXe siècle au temps présent』(PUF, 1999)の全訳。帯文に曰く「影響と受容の100年史。ニーチェ自身によるボードレールほかフランス思想芸術の摂取から始まり、その遺産のフランスへの翻訳紹介、イデオロギー的曲解の数奇なプロセス、左右の文学者らによる毀誉褒貶の歴史、全集編纂の動向、実存哲学やポスト構造主義による再活性化にいたるまで、独仏間の「文化の移転」の実態を公平な視点で記述した第一級の受容史研究」。目次は書名のリンク先でご覧いただけます。20世紀フランス思想に、ニーチェ、マルクス、フロイトが影響を及ぼしたことは周知の通りですが、本書はさらにその解像度を上げてくれます。なお著者の既訳書には『中欧論──帝国からEUへ』(田口晃/板橋拓己訳、文庫クセジュ、2004年、品切;著者名表記はジャック・ル リデー)があります。

★『ベルリン散歩』は、ドイツ出身の作家フランツ・ヘッセル(Franz Hessel, 1880-1941)の著書『Spazieren in Berlin』(Verlag Dr. Hans Epstein, 1929)の全訳。付録として、ヴァルター・ベンヤミンによる1929年の書評「遊歩者の帰還」(Die Wiederkehr des Flaneurs)の翻訳も併載されています。帯文に曰く「ベンヤミンの街歩きの師であり、プルースト『失われた時を求めて』を共訳したことでも知られるユダヤ人作家、フランツ・ヘッセルの主著を初邦訳。「遊歩とは、通りを読むという一種の読書である」。1920年代のベルリンを歩き、街路の細部に目を向け、そこに宿る歴史を「読む」ことで浮かび上がる都市のイメージ」。

★「照明広告版の慌ただしく動く広告帯は、今やベルリンのファサードを平らに均一化しながら征服しつつある。そうした広告帯に対して、この巨大なニュルンベルクはあとどれくらい持ちこらえられるのか、わたしには分からない。いずれにしてもこの建物は、パリのパサージュをお手本に建てられた同時代の「皇帝回廊〔カイザーガレリー〕」同様、今でもすでに歴史的なものだ。わたしは、黴っぽいかすかな恐怖や出口が見つからないという夢の不安を抱かずに、この「皇帝回廊」に足を踏み入れることはできない」(「フリードリヒ街」328~329頁)。

★続いて最近出会いのあった新刊既刊を2点列記します。

『内在的多様性批判――ポストモダン人類学から存在論的転回へ』久保明教(著)、作品社、2025年6月、本体2,700円、四六判上製328頁、ISBN978-4-86793-098-4

『近代出版史探索外伝Ⅱ』小田光雄(著)、論創社、2025年4月、本体5,000円、四六判上製488頁、ISBN978-4-8460-2394-2

★『内在的多様性批判』は、一橋大学教授の久保明教(くぼ・あきのり, 1978-)さんの最新著。帯文に曰く「「みんなちがって、みんないい」とは、いかなることでありうるのか? 最注目の俊英による人類学的考察」。國分功一郎さんと松村圭一郎さんによる推薦文と主要目次は書名のリンク先でご確認いただけます。「本書の目的は、二〇世紀後半から現在までの文化・社会人類学の軌跡、とりわけポストモダン人類学から存在論的転回にいたる主な人類学者の議論を、多様性についての内在的な批判として提示することである」(17頁)。「この世界は多様であり、多様であるべきだ。〔…〕本書で探求されるのは、私たちが生きるこのバラバラな世界をバラバラなままつなぐための基礎となりうる思考の道筋であり、その困難とその可能性である」(19頁)。

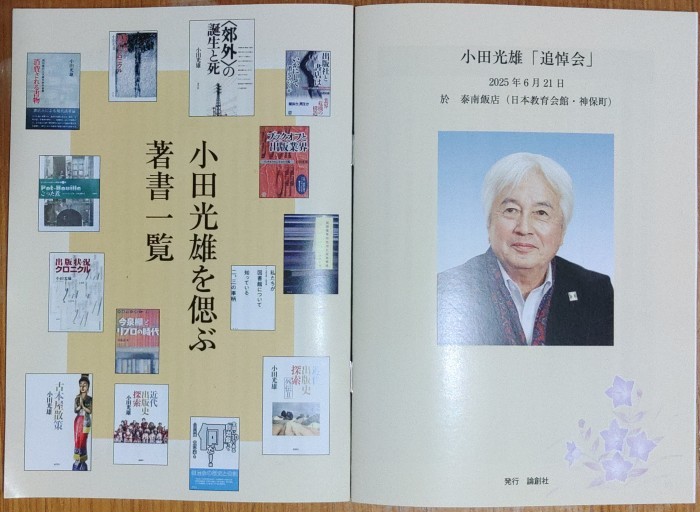

★『近代出版史探索外伝Ⅱ』は、出版社「パピルス」代表で出版史研究家の小田光雄(おだ・みつお, 1951-2024)さんの遺著。ご遺族の小田啓子さんによる「あとがきにかえて」の言葉を借りると「本書は論創社のホームページの連載コラム「本を読む」100編に、未発表原稿10編と「解説」3編を加えて単行本化したものです。小田光雄の著書ではめずらしく、「本を読む」のタイトルどおり、少年期の農村の駄菓子屋兼貸本屋、町の商店街の貸本屋や書店、隣市の古本屋、そして中高生時代の学校図書室での読書体験などがふんだんに織りこまれています」と。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。

★なお、小田さんの著書や共著、編著、訳書など合計78点と、パピルスの刊行物30点の書影を添えた小冊子「小田光雄を偲ぶ著作一覧」を論創社さんが製作されています。2025年6月21日で催された「偲ぶ会」で配布された非売品ですが、若干数が残っているとのことですので、入手されたい方は論創社さんへお問い合わせ下さい。

★最後に、注目の新書既刊書を2点。

『オカルト武将・細川政元――室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』古野貢(著)、朝日新書、2025年5月、本体870円、新書判216頁、ISBN978-4-02-295314-8

『ケアと編集』白石正明(著)、岩波新書、2025年4月、本体960円、新書判254頁、ISBN978-4-00-432063-0

★『オカルト武将・細川政元』は、秀逸な帯文に惹かれて購入。曰く「戦国時代を始動させた革命児は、すべてが規格外。管領4度辞職。天狗の魔法、狐の妖術、空中飛行の修行に没頭。戦中に放浪の旅、延暦寺焼き討ち、将軍追放のクーデター。破天荒な武将の人生をもとに、「応仁の乱」以降の乱世を読み解く」と。著者の古野貢(ふるの・みつぎ, 1968-)さんは武庫川女子大学教授。ご専門は日本中世史です。書名のリンク先では、巻頭の「はじめに」と第1章「「ポスト応仁の乱の覇者」はいかに時代を変えたのか」の冒頭を立ち読みできます。

★『ケアと編集』は、医学書院の名シリーズ「ケアをひらく」の担当編集者としてよく知られている白石正明(しらいし・まさあき, 1958-)さんの初めての単独著。帯文に曰く「人を変えたり直したりしないための「編集術」大公開」と。「いかにして編集の先生に出会ったか」「ズレて離れて外へ」「ケアは現在に奉仕する」「ケアが発見する」「「受け」の豊かさに向けて」「弱い編集――ケアの本ができるまで」の全6章。白石さんの仕事は医学書専門書版元のコンテンツの幅を広げ、人文書売場でも確固たる売上を上げるに至った特筆すべき成果を生みました。その内実を知るための編集者必読の書です。目次詳細は書名のリンク先をご覧ください。