★まず、まもなく発売となる新刊2点をご紹介します。

『版元番外地――〈共和国〉樹立篇』下平尾直(著)、コトニ社、2025年7月、本体2,800円、四六判上製288頁、ISBN978-4-910108-22-3

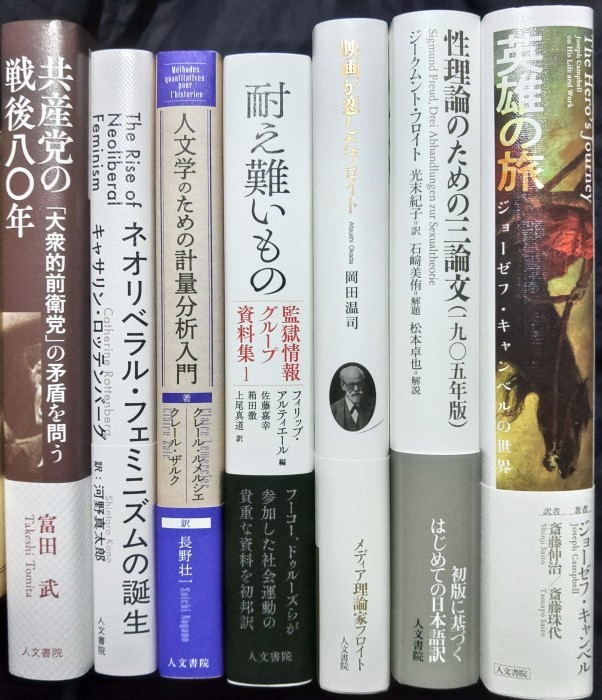

『耐え難いもの――監獄情報グループ資料集1』フィリップ・アルティエール(編)、佐藤嘉幸/箱田徹/上尾真道(訳)、人文書院、2025年6月、本体5,000円、四六判並製388頁、ISBN978-4-409-03138-4

★『版元番外地』は、創業10周年を昨春迎えたひとり出版社「共和国」の代表、下平尾直(しもひらお・なおし, 1968-)さんの「生きざまさらしの記録」(帯文より)。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。読む人によってどこに面白さを感じるかは違ってくるかと思いますが、第七章「死にかけて」の「京阪出町柳駅の階段の長さを前進で測定した話」は、挿話に挿話を重ねつつの脱走と脱線が圧巻。下平尾さんの真骨頂と言えます。しかし、続く「馬鹿につける薬の話」にとてもいいことが書いてあって、私見を述べれば233頁冒頭に隔字体で書きつけてある二字こそが本書のご本尊です。ひとり出版社を目指される方は第Ⅰ部「東久留米に出版社をつくるまで」を熟読されるのだと思いますが、それを読み終わっていったん寝るのではなく、かならず最後の「こんなことしている場合ではないのだが――あとがきにかえて」までお読みになることをお薦めします。なおこのあとがきの一部は目次同様に書名のリンク先でお読みいただけます。

★『耐え難いもの』は、「監獄情報グループ資料集」の第1弾。版元紹介文に曰く「フーコー、ドゥルーズらが参加した社会運動の貴重な資料を初邦訳」。原書は『Intolérable』(présenté par Philippe Artières, Éditions Verticales, 2013)です。監獄情報グループ(GIP : Groupe d'information sur les prisons)が1971年から1973年にかけて出版した冊子「耐え難いもの」の第1号から第4号までと増刊号「最近の反乱で監獄から発出された権利要求書」を収録し、年表と、編者アルティエール(Philippe Artières, 1968-)による「はじめに」とあとがき「遺贈される道具」、共訳者の佐藤嘉幸さんによる解説「監獄における「耐え難いもの」」が収録されています。佐藤さんの解説にある注によれば「監獄情報グループ資料集」の第2弾として『ある闘争のアーカイヴ 1970-1921年』が近刊と予告されています。これは『Le Groupe d'information sur les prisons : archives d'une lutte 1970-1972』(documents réunis et présentés par Philippe Artières, Laurent Quéro et Michelle Zancarini-Fournel ; postface de Daniel Defert, Editions de l'IMEC; 2003』の翻訳出版かと思います。

★次に、最近出会いのあった新刊を列記します。

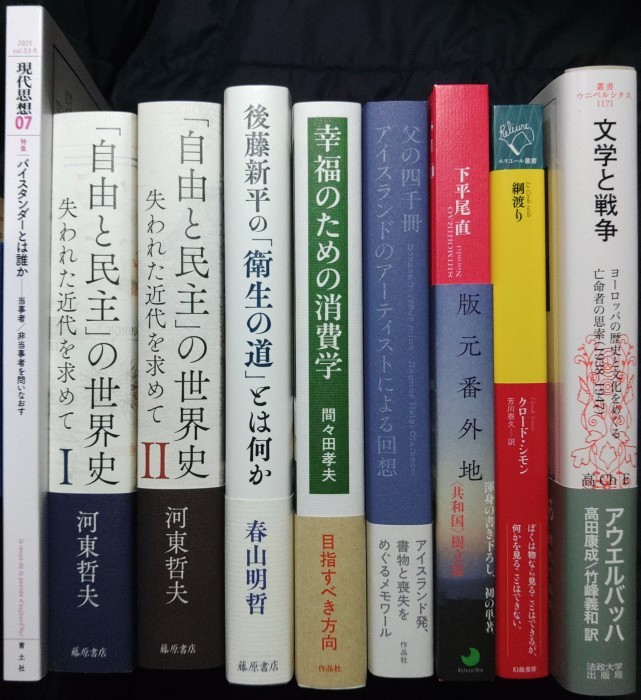

『綱渡り』クロード・シモン(著)、芳川泰久(訳)、ルリユール叢書:幻戯書房、2025年6月、本体2,900円、四六変形判上製272頁、ISBN978-4-86488-325-2

『文学と戦争――ヨーロッパの歴史と文化をめぐる亡命者の思索(1938-1947)』エーリッヒ・アウエルバッハ(著)、クリスティアン・リヴォレッティ(編)、高田康成/竹峰義和(訳)、叢書・ウニベルシタス:法政大学出版局、本体3,600円、四六判上製316頁、ISBN978-4-588-01171-9

『現代思想2025年7月号 特集=バイスタンダーとは誰か――当事者/非当事者を問いなおす』青土社、2025年6月、本体1,800円、A5判並製230頁、ISBN978-4-7917-1484-1

★『綱渡り』は、ルリユール叢書の第47回配本(67冊目)。フランスの作家クロード・シモン(Claude Simon, 1913–2005)の2作目の小説『La Corde raide』(Éditions du Sagittaire, 1947)の全訳。帯文に曰く「作家自身の自画像を描いた〈私小説〉を想起させる自伝的小説にして、文学の前衛運動をいち早く先取りしていた、世界文学最初の〈ヌーヴォー・ロマン〉作品。本邦初訳」。同叢書における芳川泰久さんによるシモンの訳書は2023年12月の『ガリバー』に続く2点目です。芳川さんは訳者解説で次のように紹介されています。「本書には「等身大」の若いシモンの姿がふんだんに刻まれている。ときおり、取り返しのつかない深い悲しみの感情も刻まれ、しかも戦争という極限を見た人間の乾いたリアルな視線と思考にも貫かれていて、ここには、この小説家のほかのどんな作品よりも個人的な記憶や場面が刻まれている」。なお、本書の刊行を祈念して以下のトークイベントが予定されています。

◎芳川泰久×堀千晶ライブトーク『ヌーヴォー・ロマン どこから入る? だれから入る?』

日時:2025年7月19日(土)19:00-20:30

場所:BACON Books & cafe(横浜市中区万代町1−1−1、関東学院大学関内キャンパスB1F)

料金:1,500円税込(1ドリンク+おつまみ付)

チケット申し込みはこちら

★ルリユール叢書の7月新刊は2点、ピエール・ジャン・ジューヴ『カトリーヌ・クラシャの冒険』小川美登里・飯塚陽子訳、ガブリエル・マルセル『渇き』古川正樹訳、です。これまた素敵なラインナップですね。

★『文学と戦争』は、ドイツの文献学者エーリッヒ・アウエルバッハ(Erich Auerbach, 1892-1957)がイスタンブール亡命時代に執筆した12本の論考を1冊にまとめたもの。そのうち9本はトルコ語で書かれていた講演原稿や論文です。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。原書は『Kultur als Politik: Aufsätze aus dem Exil zur Geschichte und Zukunft Europas 1938–1947』(Hrsg. von Christian Rivoletti; aus dem Türkischen von Christoph Neumann, Konstanz University Press, 2014)。日本語版ではオリジナルの年譜や略伝が付されています。帯文に曰く「アウエルバッハは『ミメーシス』を亡命の地、イスタンブールで構想・執筆するが、そこでの仕事はこれまでほとんど知られていなかった。〔…〕発見された〔…〕一連の論考は、とりわけ危機の時代において、なおも解決されていない問いの数々にたいする答えを提供してくれるだろう」。

★『現代思想2025年7月号』は、特集「バイスタンダーとは誰か――当事者/非当事者を問いなおす」。版元紹介文に曰く「昨今、にわかに注目を集めるバイスタンダーという存在。いじめや差別の現場に立ち会ってしまったーー「当事者」ならざるーー第三者には、いかなる(不)介入が可能なのか。本特集では、そもそも当事者/非当事者が誰を指し示しているのかという問いにも立ち返りつつ、支援やアライの倫理、傍観者効果の問題など、多様な視座から「傍らに立つ者」のあり方やその葛藤について検討する」。石原真衣さんと西井開さんの討議「「ずるさ」からはじまるバイスタンダー考」に始まり、16本の論考が収められています。新連載として、木村草太さんによる新連載「家族と憲法」が始まっています。第一回は「憲法と家族法の関係」。次号8月号の特集は「「昭和100年」から問う」とのこと。

★続いて、作品社さんの6月新刊より2点。

『父の四千冊――アイスランドのアーティストによる回想』ラグナル・ヘルギ・オウラフソン(著)、小林玲子(訳)、作品社、2027年6月、本体2,600円、46判並製250頁、ISBN978-4-86793-097-7

『幸福のための消費学』間々田孝夫(著)、作品社、2025年6月、本体2,700円、46判並製304頁、ISBN978-4-86793-100-4

★『父の四千冊』は、アイスランドの作家、出版人、ヴィジュアル・アーティストのラグナル・ヘルギ・オウラフソン(Ragnar Helgi Ólafsson, 1971-)の著書『Bókasafn föður míns』(2018年)の英訳『My Father's Library』(Larissa Kyser訳、2023年)からの重訳。帯文に曰く「父が他界して八年、遺された四千冊の蔵書〔…〕と向き合う日々を綴った、書物と喪失をめぐるメモワール」。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。

★「「グリュスカ」という言葉。〔…〕アイスランド独特の言葉で〔…〕適当な定義は氷仏辞典にも、氷英辞典にも見つからない。アイスランド語の辞典〔Icelandic Dictionary, 2005〕には次のような記載がある。『Grúska:動詞。確たる目的なしに学問的な探求の時間を過ごし、些末な点を情熱と厳密さをもって調べること』。〔…〕アイスランド式に「グリュスカ」するなら、もっぱら亀並みにのろいペースで書物や資料を紐解き、じわじわと目を通していかなければならない。やがてその日々、あるいはその年月は、倦まず探求するグリュスカびとの頭の中でゆっくりと宝探しの地図に変わるだろう。〔…〕僕にはどうしても、近いうちに(明日かもしれない)、このアイスランド語は失われた言葉の辞典にしか記載されなくなるような気がしてならない」(164~165頁)。

★『幸福のための消費学』は、「インスタ映え、Z世代、オタク、コト消費、レトロ、ミニマリズムなど、注目すべき現象に鋭いメスを入れつつ、これからの消費を考える」(帯文より)。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。著者の間々田孝夫(ままだ・たかお, 1952-)さんは立教大学名誉教授で社会学者。著書に『消費社会論』(有斐閣、2000年)などがあります。

★さらに、藤原書店さんの6月新刊を列記します。

『「自由と民主」の世界史―――失われた近代を求めて(Ⅰ)原初・ギリシャ・ローマからヨーロッパの自己形成まで』河東哲夫(著)、藤原書店、2025年6月、本体3,600円、四六判並製496頁、ISBN978-4-86578-459-6

『「自由と民主」の世界史―――失われた近代を求めて(Ⅱ)産業革命と近代の構築、そしてその先』河東哲夫(著)、藤原書店、2025年6月、本体3,600円、四六判並製480頁、ISBN978-4-86578-460-2

『後藤新平の「衛生の道」とは何か』春山明哲(著)、藤原書店、2025年6月、本体3,600円、四六判上製264頁+口絵2頁、ISBN978-4-86578-464-0

★『「自由と民主」の世界史』全2巻は、「「近代」が猛烈な“逆回転”を始めた今こそ問い直す。「別の近代」の可能性はありえたのか? 元外交官が描く“生きた”世界史」(帯文より)。目次は書名のリンク先でご確認ください。著者の河東哲夫(かわとう・あきお, 1947-)さんは元駐ウズベキスタン大使で著述家。近年の著書に『日本がウクライナになる日』(CCCメディアハウス、2022年)、『ロシアの興亡』(MdN新書、2022年)などがあります。

★『後藤新平の「衛生の道」とは何か』は、「若き日の著書『普通生理衛生学』『国家衛生原理』『衛生制度論』を三部作として読み解き、ドイツ留学時代に得た国際的知見、日清戦争後の奇跡的な検疫事業などを辿りつつ、後藤の「衛生(=生を衛る)」の思想と実践の道程を初めて描き尽くした画期的労作」(帯文より)。目次は書名のリンク先でご確認ください。著者の春山明哲(はるやま・めいてつ, 1946-)さんは、元国立国会図書館専門調査員で日本台湾学会名誉理事長。ご専門は日本台湾関係史。著書に『近代日本と台湾――霧社事件・植民地統治政策の研究』(藤原書店、2008年)があります。

★最後に人文書院さんの5~6月の新刊を列記します。

『人文学のための計量分析入門――歴史を数量化する』クレール・ルメルシエ/クレール・ザルク(著)、長野壮一(訳)、人文書院、2025年6月、本体3,000円、四六判並製276頁、ISBN978-4-409-51107-7

『ネオリベラル・フェミニズムの誕生』キャサリン・ロッテンバーグ(著)、河野真太郎(訳)、人文書院、2025年6月、本体2,800円、四六判並製270頁、ISBN978-4-409-24173-8

『映画が恋したフロイト』岡田温司(著)、人文書院、2025年6月、本体2,600円、四六判上製246頁、ISBN978-4-409-34066-0

『共産党の戦後八〇年――「大衆的前衛党」の矛盾を問う』富田武(著)、2025年5月、本体4,500円、四六判上製300頁、ISBN978-4-409-52095-6

『英雄の旅――ジョーゼフ・キャンベルの世界』ジョーゼフ・キャンベル(著)、斎藤伸治/斎藤珠代(訳)、人文書院、2025年5月、本体4,500円、四六判上製396頁、ISBN978-4-409-14071-0

『性理論のための三論文(一九〇五年版)』ジークムント・フロイト(著)、光末紀子(訳)、石﨑美侑(解題)、松本卓也(解説)、人文書院、2025年5月、本体3,500円、四六判上製300頁、ISBN978-4-409-34065-3

★『人文学のための計量分析入門』は、フランス国立科学研究センター研究主任を務める二氏、クレール・ルメルシエ(Claire Lemercier, 1976-)とクレール・ザルク(Claire Zalc, 1971-)による共著書『Méthodes quantitatives pour l'historien』(La Découverte, 2008)の英訳書『Quantitative Methods in the Humanities: An Introduction』(translated by Arthur Goldhammer, University of Virginia Press, 2019)からの全訳。米国を中心とした最新の研究動向を盛り込んだ英語版からの訳出を著者自身が望んだとのことです。「本書は、歴史学の実践における数量化に際して利用できる様々な用法について読者に親しんでもらうことを目的としており、その際、数量的手法の威力と限界の双方を紹介する。これにより、読者が数字を妄信することも畏怖することもなく、数量的研究を批判的に受容するための一助となることを志向している」(序論、7頁)。目次は書名のリンク先でご覧ください。

★『ネオリベラル・フェミニズムの誕生』は、ロンドン大学ゴールドスミス校教授のキャサリン・ロッテンバーグ(Catherine Rottenberg)の著書『The Rise of Neoliberal Feminism』(Oxford University Press 2018)の全訳。帯文に曰く「新自由主義的なフェミニズム〔…〕果たしてそれはフェミニズムと呼べるのか? Facebook(現Meta)の元COOシェリル・サンドバーグやイヴァンカ・トランプらのエッセイ、マミー・ブログやドラマ等を分析し、若い女性たちに示される「幸せな」人生の選択肢とその隘路を問う。アメリカ・フェミニズムのいまを映し出す待望の邦訳」。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。ロッテンバーグの共著書の既訳書には、アンドレアス・ハジダキス、ジェイミー・ハキーム、ジョー・リトラー、リン・シーガルらと結成したグループ「ケア・コレクティヴ」名義の著書『ケア宣言──相互依存の政治へ』(大月書店、2021年)があります。

★『映画が恋したフロイト』は、「ドッペルゲンガー、パラノイア、シェルショック…映画のなかに登場する精神分析的なモチーフやテーマに注目し、それらが分かち合ってきたパラレルな運命に照準をあわせその多彩な局面を考察する」(帯文より)。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。著者の岡田温司(おかだ・あつし, 1954-)さんは京都大学名誉教授で京都精華大学教授。近年の著書に『人新世と芸術』(筑摩選書、2024年)や『アートの潜勢力』(共和国、2024年)などがあります。

★『共産党の戦後八〇年』は、「スターリニズム研究の第一人者が「党史の書き換え」を切り口に戦後共産党の理論と運動の軌跡を辿り、革命観と組織観の変遷を考察する」(帯文より)。本書が言う「共産党」とは日本共産党のこと。目次と正誤表を書名のリンク先で確認できます。著者の富田武(とみた・たけし, 1945-)さんは成蹊大学名誉教授。近年の著書に『ゾルゲ工作と日独ソ関係――資料で読む第二次世界大戦前史』(山川出版社、2024年)などがあります。

★『英雄の旅』は、米国の神話学者ジョーゼフ・キャンベル(Joseph Campbell, 1904-1987)の「生涯と思想の発展を扱った伝記映画を書籍化した」(訳者あとがき)、『The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work』(edited by Phil Cousineau』(HarperCollins, 1990; New World Library, 2003)の全訳。映画のエグゼクティブ・プロデューサーのスチュアート・ブラウン、人類学者アンヘレス・アリアン、合気道家エドワード・ドリーセン、占星術師リチャード・ターナス、本書編者のフィル・クジノー、精神科医スタニスラフ・グロフなど多数の聞き手が参加して、キャンベルの肉声による証言を引き出しています。

★『性理論のための三論文(一九〇五年版)』は、フロイトの論文3本「性の逸脱」「小児のセクシュアリティ」「思春期における改変」をまとめた『Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie』の1905年刊初版の初訳。「1905年に発表された本書〔では〕対象と無関係に働く性欲動のアナーキーな姿が予見されていた。しかし、その後の度重なる加筆により、性器を中心に欲動が統合され、当初のラディカルさは影をひそめる。本翻訳はその初版に基づく、はじめての試みである」(帯文より)。付録として、各版序文と第二版以降の追加箇所が収録されています。石﨑美侑さんによる解題「『性理論のための三論文』再訪――逸脱するものとしてのセクシュアリティ」と、松本卓也さんによる解説が付されています。

★なお初版以外の改訂版『三論文』で現在も入手可能な既訳には以下のものがあります。

渡邉俊之訳「性理論のための三篇」、『フロイト全集(6)1901-06年 症例「ドーラ」性理論三篇』所収、オンデマンド版、岩波書店、2024年。

懸田克躬・吉村博次訳「性欲論三篇」、『新装版 フロイト著作集第5巻』所収、人文書院、2023年。

懸田克躬訳「性に関する三つの論文」、『フロイド選集(5)性欲論』所収、オンデマンド版、日本教文社、2014年。