Image may be NSFW.

Clik here to view.![_a0018105_22174755.jpg]()

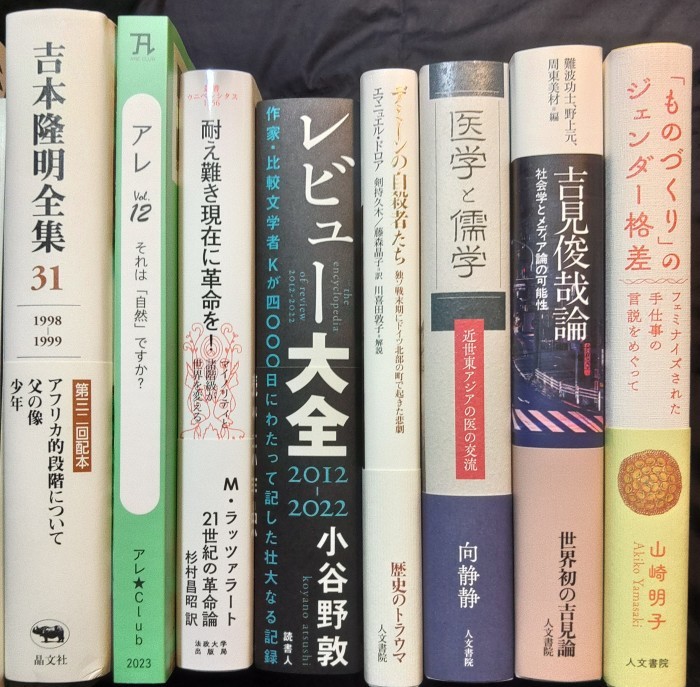

★まず今月の注目新刊から4点列記します。

『アレ Vol.12 特集:それは「自然」ですか?』アレ★Club、2023年5月、本体1,500円、A5判並製268頁、ISDN278-4-572741-12-4

『耐え難き現在に革命を!――マイノリティと諸階級が世界を変える』マウリツィオ・ラッツァラート(著)、杉村昌昭(訳)、法政大学出版局、2023年5月、本体4,500円、四六判上製396頁、ISBN978-4-588-01156-6

『吉本隆明全集31[1998-1999]』吉本隆明(著)、月曜社、2023年5月、本体6,500円、A5判変型上製520頁、ISBN978-4-7949-7131-9

『レビュー大全 2012-2022』小谷野敦(著)、読書人、2023年5月、本体3,600円、四六判並製636頁、ISBN978-4-924671-59-1

★『アレ Vol.12』は、「過去の人間の営みを振り返り、現代や未来について考える」というテーマで2021年の第9号から始まった第三期の締めくくりとなるもの。美術史家のクレア・ビショップさん、哲学者の古田徹也さん、都市工学者の廣井悠さんへのインタビューを掲載するほか、SF作家グレッグ・イーガンさんが昨春「クラークスワールド・マガジン」誌に発表した小説「ドリーム・ファクトリー」の翻訳を併載。充実した誌面に目を見張るばかりです。目次詳細は誌名のリンク先でご確認いただけます。

★『耐え難き現在に革命を!』は、『 L'intolérable du présent, l'urgence de la révolution - minorités et classes』(Eterotopia, 2022)の全訳。「この本の目的は〔…〕これまで書かれてこなかった20世紀における革命の総括をしながら、再び革命について語り始めることができるための諸条件を確定することである」(序論、5頁)。著者のラッツァラート(Maurizio Lazzarato, 1955-)はイタリアに生まれフランスで活躍する哲学者。これまでに5点ほどの既訳書があり、そのうちの4点に杉村昌昭さんが関わっておられます。なお杉村さんは来月、人文書院さんよりエドガール・モランの『戦争から戦争へ』という訳書を上梓されるご予定です。

★『吉本隆明全集31[1998-1999]』は、『アフリカ的段階について――史観の拡張』(私家版非売品、試行社、1998年1月;市販版、春秋社、1998年5月;新装版、春秋社、2006年)を中心に、『遺書』(角川春樹事務所、1998年;ハルキ文庫、2004年)、『父の像』(ちくまプリマーブックス、1998年;ちくま文庫、2010年)、『少年』(徳間書店、1999年;徳間文庫、2001年)、などを中心に収録。付属の「月報32」は大塚融「一ツ橋新聞編集の青春と吉本さん」、小峰ひずみ「ポピュリストへ――吉本隆明について」、ハルノ宵子「科学の子」を掲載。

★「19世紀の西洋資本主義社会の興隆期に、ルソーやヘーゲルやマルクスによってかんがえられた〔…〕史観がアフリカ大陸の社会の興隆とともにさまざまな矛盾や対立を惹き起こし、それが〔…〕19世紀的な史観の矛盾に起因するとみなされるとすれば、「アフリカ的段階」という概念を、人類史の母型(母胎)概念として基礎におき、史観を拡張して現代的に世界史の概念を組みかえざるをえないかもしれない。この考え方に形を与えようとする試みとして、この本の論考はできあがっている」(『アフリカ的段階について』序、10~11頁)。

★『レビュー大全 2012-2022』は、小谷野さんによる、アマゾン・ジャパンへのカスタマーレビュー11年分を集成したもの。凡例によれば「書籍、雑誌、映画、ドラマ、オペラ、その他の映像・音声作品に対するレビュー」で、「各年の扉に、その年の「総括」を新たに付した」とのこと。総取り上げ作品=約3000点、と帯文にあります。

★続いて人文書院さんの5月新刊より4点を列記します。『医学と儒学』のみ、まもなく発売で、ほかの書目は発売済です。

『デミーンの自殺者たち――独ソ戦末期にドイツ北部の町で起きた悲劇』エマニュエル・ドロア(著)、剣持久木/藤森晶子(訳)、川喜田敦子(解説)、人文書院、2023年5月、本体2,800円、4-6判上製194頁、ISBN978-4-409-51098-8

『吉見俊哉論――社会学とメディア論の可能性』難波功士/野上元/周東美材(編)、人文書院、2023年5月、本体4,500円、4-6判上製320頁、ISBN978-4-409-24157-8

『「ものづくり」のジェンダー格差――フェミナイズされた手仕事の言説をめぐって』山崎明子(著)、人文書院、2023年5月、本体4,500円、4-6判上製286頁、ISBN978-4-409-24156-1

『医学と儒学――近世東アジアの医の交流』向静静(著)、人文書院、2023年5月、本体5,200円、4-6判上製346頁、ISBN978-4-409-04124-6

★特記したいのは『デミーンの自殺者たち』。『Les suicidés de Demmin : 1945, un cas de violence de guerre』(Gallimard, 2011)の全訳。著者のドロア(Emmanuel Droit, 1978-)はフランスの歴史家。ストラスブール政治学院教授。専門は東ドイツ史、20世紀の共産主義です。初めての訳書となる今回の新刊に、ドロアは「日本語版刊行に寄せて」という一文を寄せています。「本書は、第二次世界大戦末期の比較的知られていない出来事をフランスの読者に知ってもらうために書かれたものであった。1945年5月初めにドイツ北西部の小さな町は、ドイツ史上最大規模の集団自殺の舞台になった」(3頁)。

★「ある時間的、空間的そして心理文化的な状況が、いかにして制御不能な暴力空間への道を開き、数百人もの市民が自殺するに至ってしまったのか」(同)。「この惨劇は、それが軍によるものであれ市民によるものであれ、暴力についての普遍的な謎にわれわれを対峙させる」(同)。「本書が定期した問題は、ナチ・ドイツに固有のものではない。それは第二次世界大戦末期において国土防衛に結びついた実存的課題を突き付けられ、軍部によって自己犠牲を求められていた日本人にも関わるものである」(4頁)。「より広く捉えるならば、ドイツの事例で出てきた場所、登場人物、描いてきた暴力の連鎖は、日本人の個人史や家族史と多くの潜在的な接点があるかもしれない」(同)。

★帯文はこうです。「独ソ戦末期、ソ連兵の暴力をおそれ集団自殺を遂げたドイツの町があった。虐殺、強姦、放火、なぜ戦時暴力は起こりそのような悲劇が起こったのか。そしてその記憶は戦後ソ連の支配下にあった東ドイツでどのように封印されあるいは蘇ったのか。語られなかった戦争の悲劇を丹念に追う」。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。

+++

【雑記13】

出版社が十年に一度は必ず体験する災難のうち、台風や水害による書籍の汚損事故は多くの割合を占めるかもしれない。地震や雪害による汚破損の場合もないわけではないが、頻度がそれよりも高いのは水害である。商品が水害を受けた場合、取次から返品入帳の依頼が入る。汚破損となった書籍が返品されるわけではなく、実際は伝票上の処理である。丁寧な返品作業の場合には当該商品の汚損写真が送られてくるが、ここ二十年ではもはや写真提供はない。出版社から請求したとしても、汚損した書籍の山の写真のみの提示となる。そのなかに自社本が含まれているかどうかは確認のしようがない。あくまでも在庫データに基づいた返品依頼である。相手を信じるほかはない、いささか厄介な処理である。

後日、汚破損した書籍の代替品の出荷を短冊のみで依頼される場合がある。出版社が入帳したことへの一言の挨拶もなければ、水害対策の報告もない。率直な話、そういう店舗には再出荷する気にはなれない。某巨大チェーンのフランチャンジーの話だ。版元が出荷せずにいても、取次や書店から督促が入ることはない。要するにすべてが機械的プロセスなのだ。

そもそも論として、水害であれ閉店であれ、出版社に返品できることが当然とされているのは、商習慣として妥当なのだろうか。取次との取引契約書においてそのような条項はないと記憶する。契約外の事柄である。出版社として被災書店からの返品を断ることはない。しかし当然のように入帳を求められるのは違和感がある。将来的に日本列島を襲うかもしれない大地震や自然災害で大規模な被災が生じた場合、それもすべて出版社が肩代わりをするのだろうか。不安だと言わざるをえない。

被災ではなく通常の閉店で生じる返品については、いっそうの疑問が残る。書店の閉店は書店の都合であり、出版社の都合ではない。委託中の銘柄については返品は可能だとしても、それ以外の注文品も全部返品依頼を出版社に出すというのは、問題がある。なぜなら注文品は原則、書店側の売り切り努力が大前提だからだ。返品するかもしれないことを見込むならば、それは発注時に「返品条件付き」での出荷を出版社に要請する必要がある。

しかしそうしたルールはもはや長いことうやむやになっている。困ったことに「何でも注文できるし何でも返品できる」と勘違いしている現場書店員や本部統括担当は実在する。この話を某巨大チェーンとそのフランチャイジーに限定できればいいのだが、スタッフ教育のためのまとまった時間を作れないほど人員不足となっている書店ならどこでも起こりうることだ。

閉店返品の入帳が当然視される背景には、もっとも取り分の大きい出版社がリスクを取るべきだという考え方がある。それ自体としては間違いではないが、二つほど留意すべき点がある。ひとつには「だからと言って書店都合による閉店返品全入帳は取引条件の拡大解釈であり過剰適用である」こと、もうひとつはより根本的だが明るみにならない側面として「出版社とて本を作る直接費用や管理費、人件費などを除くと、残る利益は大きくはない」ということだ。

大型書店の閉店返品が年々増えている現在、閉店返品をめぐる基本ルールは書店、取次、出版社の三者間で今こそ再確認すべき重要事である。まずは、買切版元以外の本は何でも返品可能だという認識は間違っていると周知される必要があるのではないか。少なくとも、版元や取次の判断で送品されたものではなく書店が自主的に仕入れた書籍については、買切本でなくても販売責任があるということは、忘れられたり免責されたりして良いものではない。

再販制の弾力的運用を考えるならば、例えば閉店特別セールを考えてみるのもいいかもしれない。赤字になるほどの値引きが書店単独で不可能な場合は、版元によってはキックバックを許容するだろう。返品される方がいいか、売ってもらう方がいいか、の選択になる。実際のところは色々と制約と限界があるし、個々の準備や精算の手間も障害になる。閉店作業自体が大仕事なのだから、それに加えて書店の現場の仕事が増えるなら、それは現実的ではないだろう。チェーンなら本部の協力が不可欠だし、取次の助力も必要だ。

大型書店の閉店返品は出版社への過剰返品となる。他でかせいだ売上はその大量返品で相殺されてしまう。支店を続々と閉店させていく書店は、どんなチェーンであれ、一方で新規店を続々と計画したところで、出版社の信頼を徐々に失うだろう。いつ撤退するか分かったものではない店舗に出品などできない。その本音をチェーン本部や取次はどれくらい認識しているだろうか。

+++

Clik here to view.

★まず今月の注目新刊から4点列記します。

『アレ Vol.12 特集:それは「自然」ですか?』アレ★Club、2023年5月、本体1,500円、A5判並製268頁、ISDN278-4-572741-12-4

『耐え難き現在に革命を!――マイノリティと諸階級が世界を変える』マウリツィオ・ラッツァラート(著)、杉村昌昭(訳)、法政大学出版局、2023年5月、本体4,500円、四六判上製396頁、ISBN978-4-588-01156-6

『吉本隆明全集31[1998-1999]』吉本隆明(著)、月曜社、2023年5月、本体6,500円、A5判変型上製520頁、ISBN978-4-7949-7131-9

『レビュー大全 2012-2022』小谷野敦(著)、読書人、2023年5月、本体3,600円、四六判並製636頁、ISBN978-4-924671-59-1

★『アレ Vol.12』は、「過去の人間の営みを振り返り、現代や未来について考える」というテーマで2021年の第9号から始まった第三期の締めくくりとなるもの。美術史家のクレア・ビショップさん、哲学者の古田徹也さん、都市工学者の廣井悠さんへのインタビューを掲載するほか、SF作家グレッグ・イーガンさんが昨春「クラークスワールド・マガジン」誌に発表した小説「ドリーム・ファクトリー」の翻訳を併載。充実した誌面に目を見張るばかりです。目次詳細は誌名のリンク先でご確認いただけます。

★『耐え難き現在に革命を!』は、『 L'intolérable du présent, l'urgence de la révolution - minorités et classes』(Eterotopia, 2022)の全訳。「この本の目的は〔…〕これまで書かれてこなかった20世紀における革命の総括をしながら、再び革命について語り始めることができるための諸条件を確定することである」(序論、5頁)。著者のラッツァラート(Maurizio Lazzarato, 1955-)はイタリアに生まれフランスで活躍する哲学者。これまでに5点ほどの既訳書があり、そのうちの4点に杉村昌昭さんが関わっておられます。なお杉村さんは来月、人文書院さんよりエドガール・モランの『戦争から戦争へ』という訳書を上梓されるご予定です。

★『吉本隆明全集31[1998-1999]』は、『アフリカ的段階について――史観の拡張』(私家版非売品、試行社、1998年1月;市販版、春秋社、1998年5月;新装版、春秋社、2006年)を中心に、『遺書』(角川春樹事務所、1998年;ハルキ文庫、2004年)、『父の像』(ちくまプリマーブックス、1998年;ちくま文庫、2010年)、『少年』(徳間書店、1999年;徳間文庫、2001年)、などを中心に収録。付属の「月報32」は大塚融「一ツ橋新聞編集の青春と吉本さん」、小峰ひずみ「ポピュリストへ――吉本隆明について」、ハルノ宵子「科学の子」を掲載。

★「19世紀の西洋資本主義社会の興隆期に、ルソーやヘーゲルやマルクスによってかんがえられた〔…〕史観がアフリカ大陸の社会の興隆とともにさまざまな矛盾や対立を惹き起こし、それが〔…〕19世紀的な史観の矛盾に起因するとみなされるとすれば、「アフリカ的段階」という概念を、人類史の母型(母胎)概念として基礎におき、史観を拡張して現代的に世界史の概念を組みかえざるをえないかもしれない。この考え方に形を与えようとする試みとして、この本の論考はできあがっている」(『アフリカ的段階について』序、10~11頁)。

★『レビュー大全 2012-2022』は、小谷野さんによる、アマゾン・ジャパンへのカスタマーレビュー11年分を集成したもの。凡例によれば「書籍、雑誌、映画、ドラマ、オペラ、その他の映像・音声作品に対するレビュー」で、「各年の扉に、その年の「総括」を新たに付した」とのこと。総取り上げ作品=約3000点、と帯文にあります。

★続いて人文書院さんの5月新刊より4点を列記します。『医学と儒学』のみ、まもなく発売で、ほかの書目は発売済です。

『デミーンの自殺者たち――独ソ戦末期にドイツ北部の町で起きた悲劇』エマニュエル・ドロア(著)、剣持久木/藤森晶子(訳)、川喜田敦子(解説)、人文書院、2023年5月、本体2,800円、4-6判上製194頁、ISBN978-4-409-51098-8

『吉見俊哉論――社会学とメディア論の可能性』難波功士/野上元/周東美材(編)、人文書院、2023年5月、本体4,500円、4-6判上製320頁、ISBN978-4-409-24157-8

『「ものづくり」のジェンダー格差――フェミナイズされた手仕事の言説をめぐって』山崎明子(著)、人文書院、2023年5月、本体4,500円、4-6判上製286頁、ISBN978-4-409-24156-1

『医学と儒学――近世東アジアの医の交流』向静静(著)、人文書院、2023年5月、本体5,200円、4-6判上製346頁、ISBN978-4-409-04124-6

★特記したいのは『デミーンの自殺者たち』。『Les suicidés de Demmin : 1945, un cas de violence de guerre』(Gallimard, 2011)の全訳。著者のドロア(Emmanuel Droit, 1978-)はフランスの歴史家。ストラスブール政治学院教授。専門は東ドイツ史、20世紀の共産主義です。初めての訳書となる今回の新刊に、ドロアは「日本語版刊行に寄せて」という一文を寄せています。「本書は、第二次世界大戦末期の比較的知られていない出来事をフランスの読者に知ってもらうために書かれたものであった。1945年5月初めにドイツ北西部の小さな町は、ドイツ史上最大規模の集団自殺の舞台になった」(3頁)。

★「ある時間的、空間的そして心理文化的な状況が、いかにして制御不能な暴力空間への道を開き、数百人もの市民が自殺するに至ってしまったのか」(同)。「この惨劇は、それが軍によるものであれ市民によるものであれ、暴力についての普遍的な謎にわれわれを対峙させる」(同)。「本書が定期した問題は、ナチ・ドイツに固有のものではない。それは第二次世界大戦末期において国土防衛に結びついた実存的課題を突き付けられ、軍部によって自己犠牲を求められていた日本人にも関わるものである」(4頁)。「より広く捉えるならば、ドイツの事例で出てきた場所、登場人物、描いてきた暴力の連鎖は、日本人の個人史や家族史と多くの潜在的な接点があるかもしれない」(同)。

★帯文はこうです。「独ソ戦末期、ソ連兵の暴力をおそれ集団自殺を遂げたドイツの町があった。虐殺、強姦、放火、なぜ戦時暴力は起こりそのような悲劇が起こったのか。そしてその記憶は戦後ソ連の支配下にあった東ドイツでどのように封印されあるいは蘇ったのか。語られなかった戦争の悲劇を丹念に追う」。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。

+++

【雑記13】

出版社が十年に一度は必ず体験する災難のうち、台風や水害による書籍の汚損事故は多くの割合を占めるかもしれない。地震や雪害による汚破損の場合もないわけではないが、頻度がそれよりも高いのは水害である。商品が水害を受けた場合、取次から返品入帳の依頼が入る。汚破損となった書籍が返品されるわけではなく、実際は伝票上の処理である。丁寧な返品作業の場合には当該商品の汚損写真が送られてくるが、ここ二十年ではもはや写真提供はない。出版社から請求したとしても、汚損した書籍の山の写真のみの提示となる。そのなかに自社本が含まれているかどうかは確認のしようがない。あくまでも在庫データに基づいた返品依頼である。相手を信じるほかはない、いささか厄介な処理である。

後日、汚破損した書籍の代替品の出荷を短冊のみで依頼される場合がある。出版社が入帳したことへの一言の挨拶もなければ、水害対策の報告もない。率直な話、そういう店舗には再出荷する気にはなれない。某巨大チェーンのフランチャンジーの話だ。版元が出荷せずにいても、取次や書店から督促が入ることはない。要するにすべてが機械的プロセスなのだ。

そもそも論として、水害であれ閉店であれ、出版社に返品できることが当然とされているのは、商習慣として妥当なのだろうか。取次との取引契約書においてそのような条項はないと記憶する。契約外の事柄である。出版社として被災書店からの返品を断ることはない。しかし当然のように入帳を求められるのは違和感がある。将来的に日本列島を襲うかもしれない大地震や自然災害で大規模な被災が生じた場合、それもすべて出版社が肩代わりをするのだろうか。不安だと言わざるをえない。

被災ではなく通常の閉店で生じる返品については、いっそうの疑問が残る。書店の閉店は書店の都合であり、出版社の都合ではない。委託中の銘柄については返品は可能だとしても、それ以外の注文品も全部返品依頼を出版社に出すというのは、問題がある。なぜなら注文品は原則、書店側の売り切り努力が大前提だからだ。返品するかもしれないことを見込むならば、それは発注時に「返品条件付き」での出荷を出版社に要請する必要がある。

しかしそうしたルールはもはや長いことうやむやになっている。困ったことに「何でも注文できるし何でも返品できる」と勘違いしている現場書店員や本部統括担当は実在する。この話を某巨大チェーンとそのフランチャイジーに限定できればいいのだが、スタッフ教育のためのまとまった時間を作れないほど人員不足となっている書店ならどこでも起こりうることだ。

閉店返品の入帳が当然視される背景には、もっとも取り分の大きい出版社がリスクを取るべきだという考え方がある。それ自体としては間違いではないが、二つほど留意すべき点がある。ひとつには「だからと言って書店都合による閉店返品全入帳は取引条件の拡大解釈であり過剰適用である」こと、もうひとつはより根本的だが明るみにならない側面として「出版社とて本を作る直接費用や管理費、人件費などを除くと、残る利益は大きくはない」ということだ。

大型書店の閉店返品が年々増えている現在、閉店返品をめぐる基本ルールは書店、取次、出版社の三者間で今こそ再確認すべき重要事である。まずは、買切版元以外の本は何でも返品可能だという認識は間違っていると周知される必要があるのではないか。少なくとも、版元や取次の判断で送品されたものではなく書店が自主的に仕入れた書籍については、買切本でなくても販売責任があるということは、忘れられたり免責されたりして良いものではない。

再販制の弾力的運用を考えるならば、例えば閉店特別セールを考えてみるのもいいかもしれない。赤字になるほどの値引きが書店単独で不可能な場合は、版元によってはキックバックを許容するだろう。返品される方がいいか、売ってもらう方がいいか、の選択になる。実際のところは色々と制約と限界があるし、個々の準備や精算の手間も障害になる。閉店作業自体が大仕事なのだから、それに加えて書店の現場の仕事が増えるなら、それは現実的ではないだろう。チェーンなら本部の協力が不可欠だし、取次の助力も必要だ。

大型書店の閉店返品は出版社への過剰返品となる。他でかせいだ売上はその大量返品で相殺されてしまう。支店を続々と閉店させていく書店は、どんなチェーンであれ、一方で新規店を続々と計画したところで、出版社の信頼を徐々に失うだろう。いつ撤退するか分かったものではない店舗に出品などできない。その本音をチェーン本部や取次はどれくらい認識しているだろうか。

+++