★まず注目再刊書を2点挙げます。

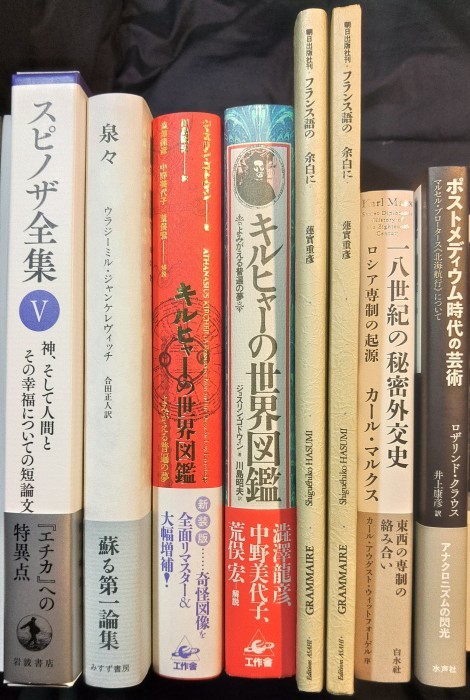

『フランス語の余白に』蓮實重彦(著)、朝日出版社、初版1981年;2023年4月復刻版、本体3,630円、B5変型判上製104頁、ISBN978-4-255-01340-4

『キルヒャーの世界図鑑――よみがえる普遍の夢 新装版』ジョスリン・ゴドウィン(著)、川島昭夫(訳)、澁澤龍彦/中野美代子/荒俣宏(解説)、工作舎、初版1986年;新装版2023年3月、本体3,200円、A5判変型上製344頁、ISBN978-4-87502-553-5

★『フランス語の余白に』は1989年3刷以来の再刊と思われます。久しぶりの刊行ですから、過去の版を持っていた方も再度購入されることでしょう。私もまたそうしました。その昔、書店員さんに請われて3刷を貸したことがありました。それほど待ち望まれていた再刊だったのではないかと思います。語学の教科書ではありますが、造本設計は瀟洒で美しく、見事としか言いようがありません。手掛けているのは杉浦康平さんと鈴木一誌さんです。

★本書の「INTRODUCTION」はつとに有名だと思うのですが、語学習得にあたっての心得が開陳されており、わずか2頁の短文ながら、忘れ難い印象が読者の胸に刻まれます。「われわれが外国語を学ぶ唯一の目的は、日本語を母語とはしていない人びとと喧嘩することである。大学生たるもの、国際親善などという美辞麗句に、間違ってもだまされてはならぬ」(ii頁)。かつて別売だったマリー=シャンタル蓮實さん朗読の音声カセットは、復刻版に記載されているURLからストリーミングで聴けるようになりました。素晴らしいですね。

★余談ですが、3刷と復刻版を見比べてみると、今回の復刻版はスキャン画像を元にしたものかと想像できます。一番分かりやすいところでは、巻頭の「INTRODUCTION」の漢字の潰れ具合からそう推理できるかもしれません。文字の鮮明さを求めるならば、図書館で旧版(活版印刷かと思います)をご覧になるか、古書価が高いですが、古書店で購入されることをお薦めします。

★『キルヒャーの世界図鑑』はロングセラーの増補新装版。版元紹介文に曰く「図像を全面リマスター&20頁増補」とのこと。工作舎さんのウェブサイトでは「図像の新旧見比べ」という紹介ページがありますので、ぜひご参照ください。確かに今回の新しい版の方が断然鮮明です。目次を旧版と突き合わせてみると、今回増補された20頁というのは、「キルヒャー図像拾遺」のことかと思います。エディトリアル・デザインは旧版が祖父江慎さんで、新装版では宮城安総さんと小倉佐知子さんが加わっています。外まわりも中身もすべて美しいです。『フランス語の余白に』と同様に、問答無用で即決購入して良い本です。

★次に今まで言及できていなかった注目既刊書を列記します。

『スピノザ全集 第Ⅴ巻 神、そして人間とその幸福についての短論文』上野修/ 鈴木泉(編)、上野修(訳)、岩波書店、2023年3月、本体4,200円、A5判上製函入232頁、ISBN978-4-00-092855-7

『泉々』ウラジーミル・ジャンケレヴィッチ(著)、合田正人(訳)、みすず書房、2023年3月、本体6,500円、A5判上製224頁、ISBN978-4-622-09607-8

『一八世紀の秘密外交史――ロシア専制の起源』カール・マルクス(著)、カール・アウグスト・ウィットフォーゲル(序)、石井知章/福本勝清(編訳)、周雨霏(訳)、白水社、2023年3月、本体2,500円、4-6判並製264頁、ISBN978-4-560-09494-5

『ポストメディウム時代の芸術――マルセル・ブロータース《北海航行》について』ロザリンド・クラウス(著)、井上康彦(訳)、水声社、2023年3月、本体2,500円、四六判上製182頁、ISBN978-4-8010-00698-0

★特記したいのは、フランスの哲学者ジャンケレヴィッチ(Vladimir Jankélévitch, 1903-1985)の『泉々』。書名は「せんせん」と読みます。原著は『Sources : Recueil』(Seuil, 1984)です。目次は書名のリンク先でご確認いただけます。訳者あとがきがないのでいささか戸惑いますが、原書の目次と比べる限りでは全訳と思われます。フランスワーズ・シュヴァブとの共編による論文集です。「トルストイとラフマニノフ」「似ている、似ていない(ユダヤ意識)」「思い出三篇」の三部構成。版元紹介文の文言を借りると、「1985年の哲学者の死の1年前、シュヴァブの協力を得て、みずからの意図を反映させて編まれた本書は、1冊の書物としてはじめて世に送られた論集。全12篇」。

★原書通りに巻頭には、「これ〔本書〕に続いて音楽と哲学を論じた第二の論集が出版される予定である」と特記されていますが、生前には刊行されませんでした。シュヴァブの編纂によるジャンケレヴィッチの没後刊行物には『最初と最後のページ』(原著1994年;合田正人訳、みすず書房、1995年)や『死とはなにか』(原著1994年;原章二訳、青弓社、1995年)をはじめとして複数あります。ジャンケレヴィッチの著書には未訳のものがまだ多く、その全貌は日本の読者にはまだ知られていません。なお、訳者の合田正人さんは2003年に『ジャンケレヴィッチ――境界のラプソディー』という一書をみすず書房から上梓されています。現在は品切。

+++

【雑記12】

周知の通り、丸善ジュンク堂書店および未来屋書店の日販帳合店が立て続けにトーハン帳合へと変更になった。業界外ではニュースになっていないが、これは出版人にとってみるとけっして小さいことではない。私が勤務する小さな専門書版元の場合、日販から丸善ジュンク堂書店が消えたことで、日販での新刊委託配本がしばしばできなくなるほど受注が減った。もともと小出版社はバラマキ配本ではなく、書店からの受注をもとに指定配本を行ってきたので、受注が少なければ、新刊の配本ラインを取得するほどの規模とはならず、注文条件での出荷に切り替わることとなる。

むろん返品条件付きでは出荷するが、書店と出版社は取次を挟んで取引条件が非対称になっているため、委託だろうが注文だろうが、書店には即請求となる。逆に版元では大手や老舗を除いては、委託条件の精算は半年後になるし、注文条件すら全額請求はできない。利益配分では取次会社が出版社や書店に比して一番小さいにもかかわらず、会社の規模としては大きくなるのは、出版業界でのモノとカネの流れを一挙的に集約する組織だからだが、彼らは非対称な時間差でカネの流れをコントロールできる存在でもある。これによって取次は相手が書店であれ出版社であれ、ほどほどに生かしておくことができる。

しかし今や書店の大半は経営に苦しんでおり、潰れるか取次の傘下になるかという厳しい選択肢が目前に迫っている。それ以外の第三の道は必ずしも自明ではない。いっぽう出版社は、大手を先行者として雑誌や書籍の出版元から電子形態を含むコンテンツ産業へと変貌しつつあり、変化できずに過去の栄光へしがみつくものは有名版元ですら淘汰される時代になってきた。とはいえ、紙媒体がすべてすたれてしまったわけではなく、人間が肉体を持つ以上は紙との親和性はまだ消えはしない。90年代後半から始まった出版不況以後も図書館は増え続けており、地域の賑わい創出に一役買っている側面もある。むろん現実として本の購入予算は年々減らされているし、自治体がいつまでハコモノを維持できるかという問題はあるので、安閑とはしていられない。

取次に話を戻すと、少なくとも数年前までは日販はリアル書店を大切にし、新業態の書店業を後押しする姿勢を見せていた。対照的だったのはトーハンで、不動産事業やフィットネス事業、コワーキングスペース事業等々、事業領域の拡大を図ってきた。二社とも本業の取次事業は苦戦している。出版人にはこう見えていたはずだ。トーハンがどこに向かうのかは分からないが、日販は本業での革新を目指すのだろう、と。しかし、このところ風向きが変わってきた。その最たるものが帳合変更である。丸善ジュンク堂や未来屋を取り込んだトーハンは売上が上向くだろうが、返品率上昇のリスクも否応なく高まるだろう。実際、小出版社の売上はそうなっている。トーハン帳合店の補充発注はかなり増えたが、返品もまた増えている。冷めた目で見れば、不採算店を順次切り捨てない限り、帳合店の増加はトーハンにとってお荷物を抱えるリスクになりかねない。

日販の場合、帳合店の補充注文は激減している。アマゾンと直取引している版元の場合、トーハンより月次の売上高が低くなるのではないか。日販経由でアマゾンに卸している版元はさほど売上に大きな変化はないだろう。それほどまでにアマゾンのシェアは大きい。アマゾン抜きでは日販はもはやリアル書店の取引においてはトーハンの後塵を拝することになるだろう。日販はもうダメでトーハンがいい、という単純な話ではない。ただ、日販とトーハンの棲み分けがそろそろはっきりしてくるころなのかもしれない。

特に気になるのはリアル書店との取引を縮小し続けている日販である。先日「文化通信」にこんな記事が出た。「日販グループホールディングス 代表取締役社長・吉川英作氏に聞く トリプルウィンから20年余 出版流通改革とESG」(2023年4月24日付)。有料記事である。大切な話があるなら業界紙に話すのではなくて、日販のウェブサイトに掲載するなり動画配信するなりすればいいではないか。がっかりである。

日販の3月9日付のニュースリリース「日販グループホールディングス、御茶ノ水本社と日販王子流通センターをリニューアル ~“共創と共生”一人ひとりが輝けるオフィス、環境と人に配慮したやさしい物流センターへ~」や、3月24日付の「日販 コーポレートサイトリニューアルのお知らせ~今後のさらなる成長に向けて全面刷新~」からも日販の方向性の一端は垣間見ることができるが、これらはありていに言えば「そとづら」である。また、日販のその後のニュースリリースには「2023年度 日販入社式を開催」(2023年4月5日)があり、そこでは代表取締役社長奥村景二氏のメッセージ要旨を読めるが、こちらは「うちづら」だ。

うちづらでもそとづらでもない、取次の本音の部分が見えてこない。イメージ戦略を取るのなら、本当に気にしなければならないのは世間様以上に取引先のはずである。コロナ流行以後、取次の仕入窓口と版元営業マンとの間には、リモート対応によって決定的な距離が生まれた。それによって無用の衝突の数々が減ったはずだが、逆に対話も途絶えた。互いに顔の見えない存在になりつつある。それでいいのだろうか。現在のリモート体制は実際のところコロナ前から実施が決まっていたもので、それが若干早まったにすぎない。既定路線を変更して昔に戻ればいいわけでもない。大切なのは本音で語り合える新しい絆、新しい真摯なつながりの回路を作ることだろう。そう信じることのできる取次人との出会いを希求している出版人もいるのだ。

+++