★最初に、まもなく発売となるちくま学芸文庫の4月新刊4点を列記します。

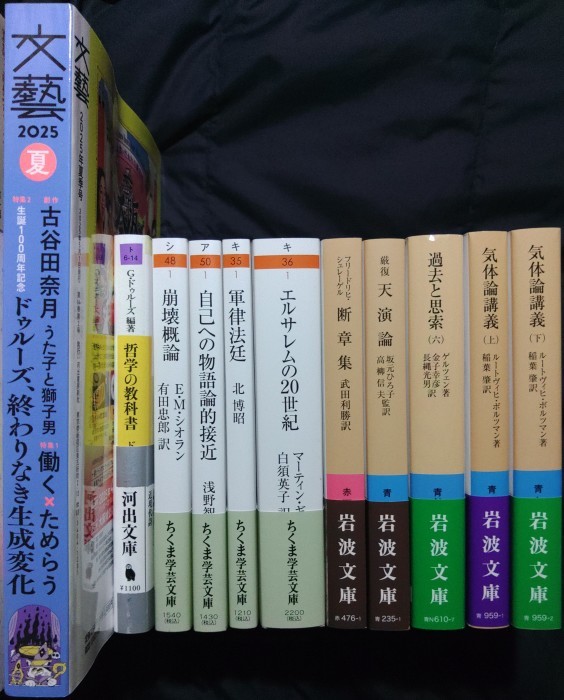

『崩壊概論』E・M・シオラン(著)、有田忠郎(訳)、ちくま学芸文庫、2025年4月、本体1,400円、文庫判352頁、ISBN978-4-480-51297-0

『エルサレムの20世紀』マーティン・ギルバート(著)、白須英子(訳)、ちくま学芸文庫、2025年4月、本体2,000円、文庫判688頁、ISBN978-4-480-51298-7

『自己への物語論的接近――家族療法から社会学へ』浅野智彦(著)、ちくま学芸文庫、2025年4月、本体1,300円、文庫判320頁、ISBN978-4-480-51296-3

『軍律法廷――戦時下の知られざる「裁判」』北博昭(著)、ちくま学芸文庫、2025年4月、本体1,100円、文庫判272頁、ISBN978-4-480-51295-6

★『崩壊概論』は、ルーマニアの思想家E・M・シオラン(Emil Mihai Cioran, 1911-1995)によるフランス語での最初の著作『Précis de décomposition』(Gallimard, 1949)の訳書で、国文社の「E・M・シオラン選集」の第1巻として刊行されたものの文庫化。もともと品切が続いていたのに加え、版元の廃業によって古書価が一向に下がらなかったため、今回の文庫化は待望されていたものでした。シオランの文庫化は今回が初めてです。帯文に曰く「人類壊滅の夢――反語と逆説、絶望と憂愁に彩られた断章群。現代の黙示録、ここに甦る」。巻末特記によれば「文庫化にあたっては、明らかな誤りは適宜訂正し、一部固有名詞の表記も改めた」とのことです。文庫版解説は、『生まれてきたことが苦しいあなたに――最強のペシミスト・シオランの思想』(星海社新書、2019年)によって日本におけるシオラン再評価に大きな役割を果たした大谷崇さんによるもの。

★「日本語版への序」に続く本文は次のように始まります。「およそ観念なるものは、そのままでは毒にも薬にもならない、というか、そうならざるを得ないように思われる。人間こそが観念にいのちの火を吹きこみ、己が焔と錯乱を投入するのだ。観念はその純粋さを失い、信念に変ってはじめて時間の中に足を踏み入れ、出来事となる。要するに論理から癇癪への移行が成就するわけで、こうして数々のイデオロギーが、教義が、血なまぐさい茶番劇が生じるのである。/生まれながらに偶像崇拝者であるわれわれは、己が抱く夢想や利害の対象を絶対無条件のものに祭り上げてしまう。歴史とはとりもなおさず嘘っぱちな「絶対」の行列であり、さまざまな口実を楯に築かれた神殿の連らなりであり、無理が通って通りがひっこんだ結果である。人間は、宗教から離れた時もなお宗教に首根っこを押さえられている。身を粉にして模造の神々をでっちあげ、あげくの果て、それを己が神々として熱烈に崇めるのだ。虚構と神話を欲しがるあまり、人間は明白な道理を無視し、恥も外聞も忘れてしまう。崇めようとする力こそ、人間のあらゆる罪の源泉なのだ。たとえば一個の神を愛する者は、それに何の根拠もないにせよ、他人に同じ神への愛を強制し、あまつさえそれに従わぬ者をみな殺しにしてしまう」(12~13頁)。

★戦争の世紀だった20世紀から、狂信の世紀としての21世紀へと移行しつつあるこんにち、シオランの言葉は現代人の微睡(まどろみ)と恍惚とに平手打ちを加えるものだと感じます。シオランの文庫化がこの先も続くよう、祈るばかりです。

◎国文社版「E・M・シオラン選集」

第1巻(原著1949年):有田忠郎訳『崩壊概論』国文社、1975年;ちくま学芸文庫、2025年。

第2巻(原著1952年):及川馥訳『苦渋の三段論法』国文社、1976年。

第3巻(原著1956年):篠田知和基訳『実存の誘惑』国文社、1975年;2刷新装版、1993年。

第4巻(原著1964年):金井裕訳『時間への失墜』国文社、1976年;改訂版、2004年。

第5巻(原著1970年):出口裕弘/及川馥/原ひろし訳『深淵の鍵』国文社、1977年。

★『エルサレムの20世紀』は、英国の歴史家でウィンストン・チャーチルの公式伝記の著者として高名なマーティン・ギルバート(Martin GILBERT, 1936-2015)の著書『Jerusalem in the Twentieth Century』(1996年)の訳書として1998年に草思社より刊行されたものの文庫化。帯文に曰く「聖都をめぐる激動の100年史」。文庫版のための訳者あとがき「新しい世代がエルサレムの未来に向けてできること」が加えられています。

★『自己への物語論的接近』は、2001年に勁草書房より刊行された単行本の文庫化。帯文に曰く「物語が私をつくる(そして隠蔽する)」。「〔自己は〕私たちが自分自身について「物語る」ことで産み出されているのだ。そして物語がエピソードの選択・配列を伴う限り、そこからはみ出してしまうものも存在する。自己物語はそうした「語り得ないもの」(例えばトラウマ的体験)を巧妙に隠しているのであり、この隠蔽を解除する方向へと物語を書き換えることで、異なった自己を産み出すことも可能になる──。物語論を治療に用いた家族療法(物語療法)から、社会学的自己論は何を学べるか。〈物語〉をキー概念に自己の生成・変容をあざやかに読みといた刺激的論考集」(カバー表4紹介文より)。著者の浅野智彦(あさの・ともひこ, 1964-)さんは社会学者で東京学芸大学教授。単独著の文庫化は本書が初めてです。

★『軍律法廷』は、朝日新聞社の朝日選書の一冊として1997年に刊行されたものの文庫化。帯文に曰く「捕虜殺害は、正当化されうるか。戦犯裁判の記録を読み解き、謎に満ちた実態に迫る」と。軍律法廷とは「戦時下では作戦地・占領地でおもに自国民以外を処断するために、その他の軍の最高司令官によって設けられてきた」もの(はしがきより、11頁)。「日本ではとくに、軍律法廷の実態を検証するのはむずかしい。資料がほとんど残っておらず、さがしてもなかなか突き止められないからである。主に敗戦時に、徹底して処分されたことによる。作戦地・占領地というおよそ外地に設けられ、おおむね外国人をきびしく処断してきた機関だったためである」(同、12頁)。著者の北博昭(きた・ひろあき, 1942-2022)さんは政治史家。単独著の文庫化は本書が初めてです。

★続いて岩波文庫の1~3月の注目既刊書を列記します。

『フリードリヒ・シュレーゲル 断章集』フリードリヒ・シュレーゲル(著)、武田利勝(訳)、岩波文庫、2025年3月、本体1,050円、文庫判382頁、ISBN978-4-00-324761-7

『厳復 天演論』厳復(著)、坂元ひろ子/高柳信夫(監訳)、岩波文庫、2025年3月、本体1,100円、文庫判394頁、ISBN978-4-00-332351-9

『過去と思索(六)』ゲルツェン(著)、金子幸彦/長縄光男(訳)、岩波文庫、2025年2月、本体1,370円、文庫判526頁、ISBN978-4-00-386045-8

『気体論講義(上)』ルートヴィヒ・ボルツマン(著)、稲葉肇(訳)、岩波文庫、

2025年1月、本体1,300円、文庫判372頁、ISBN978-4-00-339591-2

『気体論講義(下)』ルートヴィヒ・ボルツマン(著)、稲葉肇(訳)、岩波文庫、2025年2月、本体1,300円、文庫判432頁、ISBN978-4-00-339592-9

★フリードリヒ・シュレーゲル 断章集』は、ドイツの批評家フリードリヒ・シュレーゲル(Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, 1772-1829)の3つの著作『リュツェーウム断章集』『アテネーウム断章集』『イデーエン』を批判校訂版全集から訳出して1冊にまとめたもの。帯文に曰く「近代の批評的精神の到来を告げる珠玉の断章集」と。各断章から印象的なものを一文ずつを引きます。「板をぶち抜くなら、もっとも分厚いところを破らねばならぬ」(『リュツェーウム断章集』より、15頁)。「古代人の多くの作品は断片になってしまった。近代人の多くの作品は、その成立と同時に断片である」(『アテネーウム断章集』より、65頁)。「哲学が終わるところから、文学が始まるに違いない。〔…〕哲学に向かって、例えば、単に哲学ならざるものを対置すべきではない。そうではなく、文学を対置するべきである」(『イデーエン』より、264~265頁)。

★『厳復 天演論』は、清末の思想家、厳復(Yen Fu, 1854-1921)が、英国の生物学者トマス・ヘンリー・ハクスリー(Thomas Henry Huxley, 1825-1895)の講演「Evolution and Ethics: The Romanes Lucture」(1893年)と講演後に書かれたまえがき「Evolution and Ethics: Prolegomena」(1894年)の「意味を重んじつつ、自身の解釈にもとづき原文の内容や構成に手を加え、原文に挙げられている具体的事例も適宜中国のものに置き換えた、一種の「翻案」書」(凡例より)とのこと。なおハクスリーの2篇の日本語訳には、科学史家ジェームス・パラディスと生物学者ジョージ・C・ウィリアムズによるそれぞれの論考を付した『進化と倫理――トマス・ハクスリーの進化思想』(吉岡英二ほか訳、産業図書、1995年)があります。

★『過去と思索(六)』は、全7巻中の第6巻。第六部第四十九章「亡命ドイツ人」から第七部第五十六章「バクーニンとポーランド問題」までを収録し、付録として「ポーランド駐屯ロシア軍士官委員会へのメッセージ」が配されています。

★『気体論講義』上下巻は、オーストリアの物理学者ルートヴィヒ・ボルツマン(Ludwig Eduard Boltzmann, 1844-1906)の著書『Vorlesungen über Gastheorie』(全2巻、1896/1898年)の全訳。帯文に曰く「統計力学の礎を築いたボルツマンの集大成」と。訳者は上巻解説で「ボルツマンの成果が物理学や機械学習などの広範な分野に浸透している現在、本書でボルツマンが語る内容は、科学史家や物理学者のみならず、広く統計的方法全般に関心のある人にとって歴史的に興味深いものであろう」(352頁)と評しておられます。なお同書2巻の既訳には、若野省己訳『気体論の講義』(丸善出版、2020年)があります。

★最後に河出書房新社のドゥルーズ関連新刊を記します。

『文藝 2025年夏季号』河出書房新社、2025年4月、本体1,400円、A5判並製472頁、雑誌07821-05

『哲学の教科書――ドゥルーズ初期〔新装版〕』ジル・ドゥルーズ(編著)、加賀野井秀一(編訳)、河出文庫、2025年2月、本体1,100円、文庫判256頁、ISBN978-4-309-46810-5

★『文藝 2025年夏季号』は、第2特集が「生誕100周年記念 ドゥルーズ、終わりなき生成変化」。千葉雅也さんと福尾匠さんの対談「芸術以後、哲学以後――101年目の横断」は、福尾さんの近著『非美学――ジル・ドゥルーズの言葉と物』(河出書房新社、2024年6月)が「紀伊國屋じんぶん大賞2025大賞記念トークイベント」を活字化したもの。対談相手の千葉さんはデビュー作『動きすぎてはいけない――ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』(河出書房新社、2013年;河出文庫、2017年)で「紀伊國屋じんぶん大賞2013」を受賞されています。お二人の対談のほか、エッセイ3篇:佐藤究「風、息吹、地獄、窓」、町屋良平「意思批判としての小説――ドゥルーズ+ ガタリ、カフカ、青木淳悟」、荘子it「アンチ・オイディプスの音楽」と、論考1篇:髙山花子「誰かの夢の書き起こし」が掲載されています。

★『哲学の教科書〔新装版〕』は、ドゥルーズの最初期の論文「キリストからブルジョワジーへ」(Du christ à la bourgeoisie, 1946)と、ドゥルーズが編纂した哲学の教科書『本能と制度』(Instincts et institutions, 1953)を一冊にまとめたもの。『本能と制度』は、オルレアン高校教諭時代の28歳のドゥルーズがヒュームからマルクスまで近現代の様々な思想家の著作から66篇を抽出して編み、序文を添えたもの。以下の7つのパートに分かれています。「制度――傾向性を満足させるための間接的・社会的な手段の体系」「本能――傾向性を満足させるための直接的で種に特有な手段の体系」「本能と制度の独創性」「状況と適応」「技術、芸術、遊戯」「本能と知性」「人間と動物」。訳書はもともと1998年に夏目書房より『ドゥルーズ初期』として刊行され、2010年に「若干の軸の修正などを施し」(文庫版へのあとがき)て文庫化。今般、ドゥルーズ生誕100年を記念して新装版が刊行されたわけです。

★同社の1月22日付プレスリリース「〈ジル・ドゥルーズ 生誕100年〉豪華推薦陣による書店フェア開催 & 初の公式講義録ほか記念企画が進行中」にある通り、「今秋には、初の公式講義録であり、芸術や哲学についての数々の貴重な発言を収録した『ドゥルーズ絵画講義(仮)』を刊行予定」。絵画講義は『Sur la peinture. Cours mars-juin 1981』(Édition préparée par David Lapoujade, Minuit, 2023)の訳書。おそらくは続いてスピノザ講義『Sur Spinoza. Cours novembre 1980 - mars 1981』(Édition préparée par David Lapoujade, Minuit, 2024)も翻訳されることと思われます。