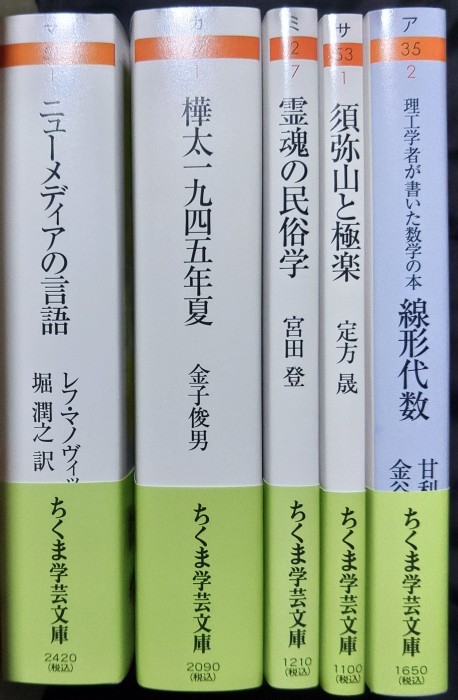

★まずはまもなく発売となる、ちくま学芸文庫の7月新刊5点より。

『ニューメディアの言語――デジタル時代のアート、デザイン、映画』レフ・マノヴィッチ(著)、堀潤之(訳)、ちくま学芸文庫、2023年7月、本体2,200円、文庫判800頁、ISBN978-4-480-51186-7

『樺太一九四五年夏――樺太終戦記録』金子俊男(著)、ちくま学芸文庫、2023年7月、本体1,900円、文庫判752頁、ISBN978-4-480-51192-8

『霊魂の民俗学――日本人の霊的世界』宮田登(著)、ちくま学芸文庫、2023年7月、本体1,100円、文庫判288頁、ISBN978-4-480-51193-5

『須弥山と極楽――仏教の宇宙観』定方晟(著)、ちくま学芸文庫、2023年7月、本体1,000円、文庫判224頁、ISBN978-4-480-51196-6

『理工学者が書いた数学の本 線形代数』甘利俊一/金谷健一(著)、ちくま学芸文庫Math&Science、2023年7月、本体1,500円、文庫判448頁、ISBN978-4-480-51197-3

★『ニューメディアの言語』は、2013年にみすず書房より刊行された単行本の文庫化。帯文に曰く「視覚文化の変貌に迫った21世紀の古典」と。モスクワに生まれ米国で教鞭を執っているメディア理論家レフ・マノヴィッチ(Lev Manovich, 1960-)の著書『The language of New Media』(MIT Press, 2001)の全訳です。新たに加えられた「文庫版訳者あとがき」によれば「文庫化に際しては、読みやすさに配慮して全体にわたって訳文の軽微な修訂を行なったほか、原註の書誌情報を可能な限り整備するとともに、邦訳のある参照文献の書誌情報もアップデートした」とのことです。親本はA5判488頁で本体5,400円でしたので、今回の再刊で手に取りやすくなったのではないかと思います。

★『樺太一九四五年夏』は、1972年に講談社から刊行された単行本の文庫化。帯文に曰く「わずか2週間で4千人以上の命が奪われた第二次世界大戦末期の熾烈な戦闘の記録」。巻末にはジャーナリストの清水潔さんによる解説「悲劇のタイムカプセル」が加えられています。著者の金子俊男(かねこ・としお, 1929-2006)さんは逝去されているため、巻末特記によれば「文庫化に際し明らかな誤植は訂正したが、言葉づかい等はそのままとした」「人名の漢字表記はすべて元本のままとした」とのことです。

★『霊魂の民俗学』は、1988年に日本エディタースクール出版部から刊行された単行本の増補版である、2007年刊行の洋泉社MC新書を文庫化したもの。巻末には宗教学者の林淳さんによる文庫版解説「ユートピアと再生の民俗学」が加えられています。本書のもとになっているのは、著者の宮田登(みやた・のぼる, 1936-2000)さんによる1980年代の講演の数々とのことです。

★『須弥山と極楽』は、1973年刊行の講談社現代新書を文庫化したもの。文庫化にあたり、巻末に著者、定方晟(さだかた・あきら, 1936-)さんによる「補注と訂正」「ちくま学芸文庫版へのあとがき」、花園大学特別教授の佐々木閑さんによる解説「「仏教の面白さ」を伝える名著」が加えられています。

★『線形代数』は、講談社より1987年に刊行された単行本の文庫化。甘利俊一(あまり・しゅんいち, 1936-)さんによる「文庫版あとがき」に曰く「本書は、多くの現実の問題を例に取りながら、厳密な論理性を失うことなく、線形代数の本質を直感的に摑むことを目指した〔…〕。現代数学の考え方とその面白さまず学ぶとともに、身近な例題で線形代数の本質がわかることを目標にしている」とのこと。

★続いて、まもなく発売となる注目新刊より2点。

『どの島も孤島ではない――イギリス文学瞥見』カルロ・ギンズブルグ(著)、上村忠男(訳)、みすず書房、2023年7月、本体5,000円、四六判上製200頁、ISBN978-4-622-09628-3

『入管を問う――現代日本における移民の収容と抵抗』岸見太一/髙谷幸/稲葉奈々子(著)、人文書院、2023年7月、本体2,200円、4-6判並製272頁、ISBN978-4-409-24158-5

★『どの島も孤島ではない』は、イタリアの歴史家カルロ・ギンズブルグ(Carlo Ginzburg, 1939-)の著書『No Island Is an Island: Four Glances at English Literature in a World Perspective』(Columbia University Press, 2000)の全訳。翻訳にあたり2年後に刊行されたイタリア語版も参照したとのことです。巻頭の謝辞によれば、「以下の4篇の論考は1998年2月と3月にニューヨークのイタリアン・アカデミーで発表された」もの。カヴァー表4の内容紹介文に曰く「エリザベス朝イングランドの詩人ジョン・ダンは「どの人間も孤島ではない」と謳った。ギンズブルグはこれを「どの島も孤島ではない」と読み替え、海洋帝国をなした島国・イギリス文学の異種混交性を四つの世界的パースペクティヴのもとでえがく。〔…〕本書では文学を対象に「読むことと書くことの関係」を追う」とあります。

★『入管を問う』は社会学や政治学の研究家らによる7本の論文からなるアンソロジー。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。「入管行政への問い直しを通じて、本書は、その特質と変遷を明らかにすると同時に、その権力に捉えられつつも抵抗する無登録移民の生のあり方、さらには市民社会への実践ろ論理を検討したい。これにより、入管行政の権力は絶対的であるという神話は、事実的にも規範的には解体されるはずだ」(「はじめに」より、11頁)。

★最後に、最近出会いのあった発売済新刊を列記します。

『ケアの哲学――生政治を超える独創的なケア論』ボリス・グロイス(著)、河村彩(訳)、人文書院、2023年6月、本体2,400円、4-6判上製210頁、ISBN978-4-409-03123-0

『戦争から戦争へ――ウクライナ戦争を終わらせるための必須基礎知識』エドガール・モラン(著)、杉村昌昭(訳)、人文書院、2023年6月、本体1,500円、4-6判上製106頁、ISBN978-4-409-03124-7

『天皇の歴史と法制を見直す』所功(著)、藤原書店、2023年6月、本体3,600円、四六判上製432頁+カラー口絵2頁、ISBN978-4-86578-389-6

『パリ日記――特派員が見た現代史記録1990-2021(5)オランド、マクロンの時代 2011.10-2021.5』山口昌子(著)、2023年6月、本体4,800円、A5判並製592頁+口絵8頁、ISBN978-4-86578-390-2

『眠れる記憶』パトリック・モディアノ(著)、山崎美穂(訳)、藤原書店、2023年6月、本体2,600円、46判並製232頁、ISBN978-4-86182-982-6

『憧れの感情史』山口みどり/中野嘉子(編著)、作品社、2023年6月、本体3,600円、ISBN978-4-86182-980-2

『現代思想2023年7月号 特集=〈計算〉の世界』青土社、2023年6月、本体1,900円、A5判並製270頁、ISBN978-4-7917-1448-3

★人文書院6月新刊のグロイス『ケアの哲学』は『Philosophy of Care』(Verso, 2022)の訳書。モラン『戦争から戦争へ』は『De guerre en guerre : De 1914 à l'Ukraine』(Aube, 2023)の全訳で「フランスでの話題作、緊急翻訳」(帯文より)。

★藤原書店6月新刊は2点。京都産業大学名誉教授の所功(ところ・いさお, 1941-)さんの『天皇の歴史と法制を見直す』は書き下ろし。帯文に曰く「皇室史の全体像に迫る最新作」。山口昌子さんの『パリ日記(5)』は全5巻の完結篇。

★作品社6月新刊のモディアノ『眠れる記憶』は日本語版オリジナル編集の小説集。表題作、2017年刊「眠れる記憶」(Souvenirs dormants)と、2019年刊「隠顕インク」(Encre sympathique)を収録。『憧れの感情史』は「「憧れ」とジェンダーを軸に歴史を読み解く」(帯文より)論文集。3部構成で10本の論考を収録しています。

★『現代思想2023年7月号 特集=〈計算〉の世界』は「現代数学における計算理論から物理学、メディア論、科学史、哲学など、多様な観点から「計算」の正体に迫る」(版元紹介文より)。独立研究者の 森田真生さんへのインタヴュー「計算から修復へ――小さな庭から始まる新しい思考の可能性」(聞き手=丸山隆一)のほか、ユク・ホイ「計算不可能なものと計り知れないもの」(原島大輔訳)、近藤和敬「計算と相互行為――特異性、共通部分、条件的なもの」、フリードリヒ・キットラー「数と数字」(梅田拓也訳)など、19篇の論考を収録。

+++

【雑記18】

出版業界で長く働いてきた人間にとって、書店と言えば新刊書店のことであり、それと古書店の違いは明らかすぎるくらい自明の事実だった。しかし、取次が個人経営の新規店との取引に長年消極的であり続けた結果として、この書店像はもはや過去のものとなりつつある。古書と新刊をミックスして売場を作る個人書店が増え続けている。そして古書だけを扱っている店も、大きく「書店」として括られることが増えてきた。新刊書店の衰退とあいまって、ほとんどゴチャまぜにされている。

古書と新刊を両方扱う書店では、新刊書は出版社からの直取引であったり、小取次からの仲間卸などを利用して仕入れられている。直取引に応じるのは大手版元ではなく、ひとり出版社などの新興勢力であり、その他の本は仲間卸で仕入れる。仲間卸は原則買取返品不可なので、仕入れる書店側の責任販売となる。

ここ数年の新聞雑誌、ウェブメディアでの報道のされ方を見ていると、チェーン書店の閉店に目配りしつつ、個人書店の開店に注目する記事が、傾向としては多いように感じる。そして、古書/新刊ミックスの個人書店以外で話題になる書店の新形態も出てきている。それらは大まかに言って三つに分けられる。ひとつがCCCが注力している「シェアラウンジ」であり、もうひとつが個人参加方式による「シェア型書店」、最後のひとつが「無人書店」である。

シェアラウンジは、本が売れず、文具雑貨もその穴埋めにはならないなかで、ついに場所を客に貸すこと自体に課金する形態となったものである。一部店舗では、売場を減らしてまでシェアスペースを増やしている。ここでは書籍や雑誌は、ドリンクやフードを片手に無料で読むことのできる添え物となる。これは委託返品制度の拡大解釈、魔改造とでも言うべき最悪の活用だ。出版社は誰もが貸本屋に過ぎなくなる。一方でCCCは書籍を買い切って利益率を上げる試みも行っている。

書店が存続していくための革新的な努力と言えば聞こえは良いが、購入前の書籍や雑誌を無料で読めるというやり方をこれ以上拡大させるつもりなら、巻き込まれたくない少部数出版社は増えるだろう。CCCは機を見るに敏なので、この形態もいずれ採算が見込めないと分かれば、撤退ないし方向転換することが予想される。

シェア型書店は、新刊書店ではない。棚貸し業であり、古書店である。催事における一箱古本市の常設店舗形態と言っていい。本屋をやってみたいという一般読者は予想以上に多かったと見える。ひと月数千円で棚を借り、そこで自分が所有していた本や自費出版物、同人誌を販売する。新刊書店がない自治体はどんどん増えているわけなので、こうしたコミュニティ参加方式の古書店は希望者が相当数いることから今後も需要があるだろうが、この形態にもおそらくは流行やピークは存在するかもしれない。

無人書店は、その名の通り無人で運営される書店である。ChatGPTを活用したAI接客を提供する店もあれば、24時間のうち夜間から早朝までを無人営業化し、入店管理やキャッシュレス対応に新システムを導入した実証店舗もある。無人とは言えないが、コンビニ併設型の書店も増えている。これらの書店は扱う点数は多くはないが、今後は増えるだろう。問題は物流が確保され続けるか、ではある。

物流の2024年問題はまだ解決されていない。ドライバーの労働環境改善や賃金上昇などは当然行われるべきだが、10数パーセントから30パーセント台まで試算がある物流量減少予想を穴埋めをする代替手段は乏しい。ドライバーの減少には歯止めがかかっていないし、燃料も高騰している。東京中心に現状を見ると、本州以外は運ぶだけで赤字である状況が続いている。自動車無人運転やドローン活用、鉄道活用もまだ貢献しているとは言えない。

紙の本については、そもそも資材代が高騰しているし、印刷製本費の値上げも待ったなしである。売上が減っているなか、定価も上がっている。図書館や研究者にとってだけでなく、一般読者にとっても、紙の本が高級嗜好品になる未来はもうすぐそこまで来ている。もはや、紙の本を作ることも売ることも、当たり前にできる時代は終わりつつある。専門書や零細版元の本まで手広く置くならば、売場面積は2000坪は必要になる。ジュンク堂書店池袋本店がその好例である。そうした超大型書店が売上減少と家賃上昇、テナント契約終了などによって減少していけば、書物の広大な森や海を見せる場はなくなってしまう。新刊書店の売場構成は巨大な図書館では代替できないし、個人経営の小書店がいくら増えても森や海ほどにはならない。

こう考えると、書店の新しい三つの新形態の登場によっても出版文化は支えきれそうにないのかもしれない。今、出版文化と書いたが、これは昨今濫用されつつある言葉ではある。古くからある言葉であるからこそ、出版とは何か、文化とは何か、が根本的に問われ続けなければならないはずなのに、ここしばらくは業界を経済的危機から「救う」ための標語に成り下がっている。書店議連の登場によって公的資金が書店に流れ込むようになる以前の問題として、そもそも文化産業には、文化と産業との間に深い溝がある。

業界に従事する人間ならば誰もが肌感覚として持っているのではないかと思うが、カネの尺度でははかることができない文化を、カネによって切り売りする産業というのは、矛盾に満ちたものである。文化にすがれば理想主義になり、産業に拘れば現実主義になる、という見方はいささか単純化しすぎではある。両側に引き裂かれないように足を掛けるならば、理想も現実もともに大事だ。理想によって現実を無視するのも、現実によって理想を見下すのも、ともに空虚である。この空虚さは、出版界にある理想主義と現実主義両方において、文化や産業が問われずに前提視されていることに起因する。

もっと正確に言えば、議論し努力している人々は実際にいるし、問われ続けてもいるが、噛み合っているようには見えない。SNSでの絶えざる議論の紛糾はまさに地獄である。多くの人々が叫んでおり、いがみ合っているように見える。そこに愛はないし、愛があってもすれ違っている。出版の本質は、今風の言葉で言えば「推し活」である。それは愛によって駆動する。そして、その愛は「推し」を共有していない者たちへの無関心や憎しみという暗い側面をしばしば隠している。博愛や人類愛といった言葉はもう誰も信じていないかもしれないけれど、出版はそうした理想へと向けられていた活動のはずだった。

21世紀初頭におけるSNSが憎悪の増幅装置の一面を有していたこと、そして多くの人間がそれにうんざりしていたことを、未来人はいずれ振り返ってくれるだろうか。

+++