Image may be NSFW.

Clik here to view.![_a0018105_23170427.jpg]()

★まもなく発売となる、ちくま学芸文庫の3月新刊5点を列記します。

『新版 古代ギリシアの同性愛』K・J・ドーヴァー(著)、中務哲郎/下田立行(訳)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,800円、文庫判576頁、ISBN978-4-480-51290-1

『事物の本性について――宇宙論』ルクレティウス(著)、藤沢令夫/岩田義一(訳)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,600円、文庫判544頁、ISBN978-4-480-51301-4

『増補 古典としての旧約聖書』月本昭男(著)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,300円、文庫判320頁、ISBN978-4-480-51294-9

『新編 人と人との間――精神病理学的日本論』木村敏(著)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,300円、文庫判320頁、ISBN978-4-480-51293-2

『詩の構造についての覚え書――ぼくの《詩作品入門〔イニシアシオン〕》』入沢康夫(著)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,100円、文庫判208頁、ISBN978-4-480-51292-5

★『新版 古代ギリシアの同性愛』は、英国の古典学者K・J・ドーヴァー(Kenneth James Dover, 1920-2010)の著書『Greek Homosexuality』 (1978)の全訳(リブロポート、1984年;改訂版、青土社、2007年)の文庫化。1984年のリブロポート版「訳者あとがき」によれば「ダックワース社のペーパーバック・リプリント版(1981年)に付せられた訂正と追加、及びそれ以後の、著者から連絡を受けた補訂を全て訳し込んだ」とのことです。その後の青土社版(2007年)の「新版訳者あとがき」では1989年の原著第2版の「著者後記」が訳出され、そこで言及されている加筆訂正が反映されている旨が示されています。今般の中務哲郎さんによる「文庫版訳者あとがき」では、担当編集者と校正者による親本および原著との綿密な照合により、微調整が行なわれた様子が窺えます。文庫版解説「色差豊かな世界の分析」は大阪大学大学院教授の栗原麻子さんによるもの。なお原著は著者の死後の2016年に第3版が出ているようですが、今回の文庫版のクレジットには記載されていないので、原文の再改訂はなかったと見ていいのだろうと想像します。

★『事物の本性について』は、ローマ共和政末期の詩人で哲学者のルクレティウス(Titus Lucretius Carus, BC94c-BC55c)の哲学詩『De rerum natura』の文庫化。筑摩書房版『世界古典文学全集(21)ウェルギリウス/ルクレティウス』所収のルクレティウスの章を文庫化したもの。凡例によれば、元々は『世界大思想全集 第1期(哲学・文芸思想篇)第3巻』(河出書房、1959年)所収の田中美知太郎/岩田義一訳「宇宙論」を、藤沢令夫さんが「諸般の事情が許す範囲で検討し、それにもとづいて岩田義一さんが新しく稿を改めた」もの。同書の既訳書は複数ありますが、現在も入手可能なのは『物の本質について』(樋口勝彦訳、岩波文庫、1961年)のみでしたから、今回の文庫化は待望のものでした。

★『増補 古典としての旧約聖書』は、聖書学者の月本昭男(つきもと・あきお, 1948-)さんが2008年に聖公会出版より上梓した講演集の増補文庫化。親本では2004年から2007年に行われた5本の講演が収められていましたが、文庫化にあたりさらに5本が加えられました。「歴史と信仰――預言者ホセアに学ぶ」1999年、「主はわが牧者――ヤコブの生涯に学ぶ」2006年、「旧約聖書と現代―― 一神教は暴力的か」2004年、「古代文学にみる友情」2016年、「旧約聖書における物語文学の構造と主題」2019年。

★『新編 人と人との間』は、精神病理学者の木村敏(きむら・びん, 1931-)さんの著書2点を合本文庫化したもの。2点というのは『人と人との間――精神病理学的日本論』(弘文堂、1972年)と講演録『人と人とのあいだの病理』(河合ブックレット、1987年)。文庫版解説は医学研究所北野病院の神経精神科専攻医の清水健信さんによる「木村敏とドイツの間、木村敏と京都学派の間」。

★『詩の構造についての覚え書』は、詩人でフランス文学者の入沢康夫(いりさわ・やすお, 1931-2018)さんが思潮社の雑誌「現代詩手帖」で1996年1月号から10月号まで連載した詩論であり、同社より1968年に単行本化され、以後1970年に新装版、1977年に増補版、2002年に増補改訂新版が刊行されたもの。そのロングセラーが今回、文庫となりました。文庫版解説は詩人の野村喜和夫さんによる「『詩の構造についての覚え書』をめぐって」。

★なお4月10日発売となるちくま学芸文庫4点のうちには、シオラン『崩壊概論』(有田忠郎訳、大谷崇解説)が予告されています。これは1975年に刊行された国文社版『シオラン選集(1)』の文庫化かと思われますが、国文社の廃業前から長期品切になっていたものなので、久しぶりの非常に嬉しい再刊です。『シオラン選集』には同書のほか、第2巻『苦渋の三段論法』及川馥訳(1976年)、第3巻『実存の誘惑』篠田知和基訳(1975年)、第4巻『時間への失墜』金井裕訳(1976年;改訂版2004年)、第5巻『深淵の鍵』出口裕弘/及川馥/原ひろし訳(1977年)がありました。

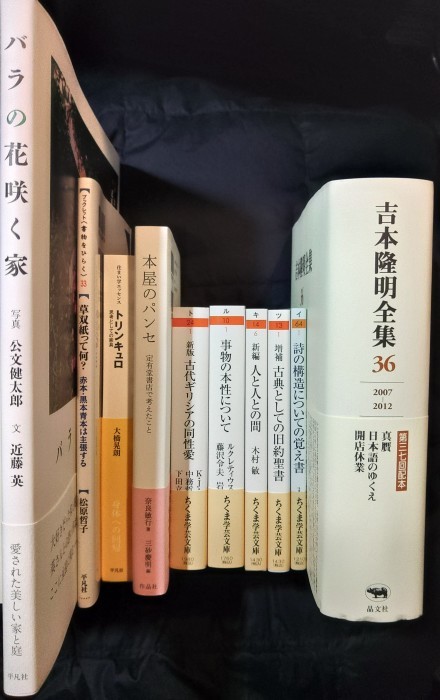

★このほか最近では以下の新刊との出会いがありました。

『本屋のパンセ――定有堂書店で考えたこと』奈良敏行(著)、三砂慶明(編)、作品社、2025年2月、本体2,200円、46判並製248頁、ISBN978-4-86793-073-1

『吉本隆明全集36[2007-2012]』吉本隆明(著)、晶文社、2025年2月、本体8,700円、A5変型判上製902頁、ISBN978-4-7949-7136-4

『草双紙って何?――赤本・黒本青本は主張する』松原哲子(著)、ブックレット〈書物をひらく〉:平凡社、2025年2月、本体1,500円、A5判並製92頁、ISBN978-4-582-36473-6

『トリンキュロ――思考としての家具』大橋晃朗(著)、住まい学エッセンス:平凡社、2025年2月、本体3,800円、B6変型判208頁、ISBN978-4-582-54367-4

『バラの花咲く家』公文健太郎(著)、平凡社、2025年2月、本体4,800円、A4変型判80頁、ISBN978-4-582-27841-5

★『本屋のパンセ』は、1980年10月から2023年4月まで営業していた鳥取の名物書店「定有堂書店」の店長、奈良敏行(なら・としゆき, 1948-)さんの『町の本屋という物語――定有堂書店の43年』(三砂慶明編、作品社、2024年2月)に続く第2作。今回も編者は書店員の三砂慶明(みさご・よしあき, 1982-)さん。三砂さんの「はじめに」によれば、本書は定有堂書店発行の月刊ミニコミ誌「音信不通 本のビオトープ」に掲載された巻頭エッセイに、書き下ろしの原稿を加えて再構成したもの。本を売ることや読むこと、お客様と対話することの楽しさが綴られている、と紹介されています。帯文には内沼晋太郎さんと宇田智子さんによる推薦文が載っており、書名のリンク先でお読みいただけます。同リンク先では、奈良さんのあとがき「これからの十年」も立ち読みできます。

★『吉本隆明全集36[2007-2012]』は、第37回配本。最晩年の3作『真贋』『日本語のゆくえ』『開店休業』に加え、「単行本初収録となる小品や未発表原稿・未定稿なども多数収録」(版元紹介文より)。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。「僕が批評眼を磨くためにやってきたことは、ただ考えるとか、ただ本を読むというだけではなく、体の動きと組み合わせて修練するということです。/たとえば、歩きながら、いい考えが思いがけなく浮かぶことがあります。ニーチェの言葉に、「歩きながら書かれた文章でなければ読む気がしない」というのがありますが、まさにそのとおりだと思います」(『真贋』47頁)。付属の月報37には、編集者の松崎之貞さんによる「思い出の一断片」。貴重なエピソードが4頁のうちにぎっしり詰め込まれています。次回配本は8月予定の第38巻「書簡Ⅱ」。本巻最終巻です。続く別巻(写真アルバム、生活史年譜、著作年譜)の刊行で全巻完結。

★平凡社さんの最新刊より3点。『草双紙って何?』は、江戸近世文学の一分野で大衆向けの絵入り小説である「草双紙(くさぞうし)」の世界を紹介するもの。巻頭の「はじめに」によれば「本書では、黄表紙の嚆矢であり、草双紙の中で随一の有名作品である『金々先生栄花夢〔きんきんせんせいえいがのゆめ〕』に関係する幾つかのトピックに触れながら、草双紙を順当に理解し、楽しむうえで、知っていてほしいポイントを紹介していく」(5~6頁)。著者の松原哲子(まつばら・のりこ, 1973-)さんは国文学研究資料館の特任准教授。

★『トリンキュロ』は、家具デザイナーの大橋晃朗(おおはし・てるあき, 1938-1992)さんが1993年に住まいの図書館出版局のシリーズ「住まい学大系」より刊行した遺稿集の再刊。巻末解説は伊東豊雄さんによる「「家具とはなんだろう」と生涯考え続けた人――大橋晃朗の家具」。書名の「トリンキュロ」は、大橋さんが制作したキャビネットの名前のひとつ。多木浩二さんによる寄稿「家具を彷徨った人」に曰く「トリンキュロとはシェークスピアの『テンペスト』のなかに出てくる酔っぱらいの男である。名優が演ずるみごとなわき役なのだ。〔…〕こうした命名を彼は楽しんでいた。一方にきびしい形の追求があったが、他方では知的な快楽にひらかれた家具たちが生まれていた。これが大橋さんの夢想の生産的な側面なのである」(185~186頁)。

★『バラの花咲く家』は、写真家の公文健太郎(くもん・けんたろう, 1981-)さんが若き日に撮影したという、大正末期に建てられた阿佐谷の文化住宅で2009年に惜しくも焼失した旧近藤邸の在りし日の姿をまとめたもの。設計者である近藤謙三郎さんの姪にあたる近藤英(こんどう・えい, 2022年逝去, 98歳)さんの文章が添えられています。「この家は本当に不思議な家。言いつくせないくらい素晴らしいめぐり逢いを生んだ空間です。ただ住んでいただけなのですが、思いがけない出逢いがあり、遠方から見に訪ねてくる人があとをたちませんでした」(71頁)。

Clik here to view.

★まもなく発売となる、ちくま学芸文庫の3月新刊5点を列記します。

『新版 古代ギリシアの同性愛』K・J・ドーヴァー(著)、中務哲郎/下田立行(訳)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,800円、文庫判576頁、ISBN978-4-480-51290-1

『事物の本性について――宇宙論』ルクレティウス(著)、藤沢令夫/岩田義一(訳)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,600円、文庫判544頁、ISBN978-4-480-51301-4

『増補 古典としての旧約聖書』月本昭男(著)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,300円、文庫判320頁、ISBN978-4-480-51294-9

『新編 人と人との間――精神病理学的日本論』木村敏(著)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,300円、文庫判320頁、ISBN978-4-480-51293-2

『詩の構造についての覚え書――ぼくの《詩作品入門〔イニシアシオン〕》』入沢康夫(著)、ちくま学芸文庫、2025年3月、本体1,100円、文庫判208頁、ISBN978-4-480-51292-5

★『新版 古代ギリシアの同性愛』は、英国の古典学者K・J・ドーヴァー(Kenneth James Dover, 1920-2010)の著書『Greek Homosexuality』 (1978)の全訳(リブロポート、1984年;改訂版、青土社、2007年)の文庫化。1984年のリブロポート版「訳者あとがき」によれば「ダックワース社のペーパーバック・リプリント版(1981年)に付せられた訂正と追加、及びそれ以後の、著者から連絡を受けた補訂を全て訳し込んだ」とのことです。その後の青土社版(2007年)の「新版訳者あとがき」では1989年の原著第2版の「著者後記」が訳出され、そこで言及されている加筆訂正が反映されている旨が示されています。今般の中務哲郎さんによる「文庫版訳者あとがき」では、担当編集者と校正者による親本および原著との綿密な照合により、微調整が行なわれた様子が窺えます。文庫版解説「色差豊かな世界の分析」は大阪大学大学院教授の栗原麻子さんによるもの。なお原著は著者の死後の2016年に第3版が出ているようですが、今回の文庫版のクレジットには記載されていないので、原文の再改訂はなかったと見ていいのだろうと想像します。

★『事物の本性について』は、ローマ共和政末期の詩人で哲学者のルクレティウス(Titus Lucretius Carus, BC94c-BC55c)の哲学詩『De rerum natura』の文庫化。筑摩書房版『世界古典文学全集(21)ウェルギリウス/ルクレティウス』所収のルクレティウスの章を文庫化したもの。凡例によれば、元々は『世界大思想全集 第1期(哲学・文芸思想篇)第3巻』(河出書房、1959年)所収の田中美知太郎/岩田義一訳「宇宙論」を、藤沢令夫さんが「諸般の事情が許す範囲で検討し、それにもとづいて岩田義一さんが新しく稿を改めた」もの。同書の既訳書は複数ありますが、現在も入手可能なのは『物の本質について』(樋口勝彦訳、岩波文庫、1961年)のみでしたから、今回の文庫化は待望のものでした。

★『増補 古典としての旧約聖書』は、聖書学者の月本昭男(つきもと・あきお, 1948-)さんが2008年に聖公会出版より上梓した講演集の増補文庫化。親本では2004年から2007年に行われた5本の講演が収められていましたが、文庫化にあたりさらに5本が加えられました。「歴史と信仰――預言者ホセアに学ぶ」1999年、「主はわが牧者――ヤコブの生涯に学ぶ」2006年、「旧約聖書と現代―― 一神教は暴力的か」2004年、「古代文学にみる友情」2016年、「旧約聖書における物語文学の構造と主題」2019年。

★『新編 人と人との間』は、精神病理学者の木村敏(きむら・びん, 1931-)さんの著書2点を合本文庫化したもの。2点というのは『人と人との間――精神病理学的日本論』(弘文堂、1972年)と講演録『人と人とのあいだの病理』(河合ブックレット、1987年)。文庫版解説は医学研究所北野病院の神経精神科専攻医の清水健信さんによる「木村敏とドイツの間、木村敏と京都学派の間」。

★『詩の構造についての覚え書』は、詩人でフランス文学者の入沢康夫(いりさわ・やすお, 1931-2018)さんが思潮社の雑誌「現代詩手帖」で1996年1月号から10月号まで連載した詩論であり、同社より1968年に単行本化され、以後1970年に新装版、1977年に増補版、2002年に増補改訂新版が刊行されたもの。そのロングセラーが今回、文庫となりました。文庫版解説は詩人の野村喜和夫さんによる「『詩の構造についての覚え書』をめぐって」。

★なお4月10日発売となるちくま学芸文庫4点のうちには、シオラン『崩壊概論』(有田忠郎訳、大谷崇解説)が予告されています。これは1975年に刊行された国文社版『シオラン選集(1)』の文庫化かと思われますが、国文社の廃業前から長期品切になっていたものなので、久しぶりの非常に嬉しい再刊です。『シオラン選集』には同書のほか、第2巻『苦渋の三段論法』及川馥訳(1976年)、第3巻『実存の誘惑』篠田知和基訳(1975年)、第4巻『時間への失墜』金井裕訳(1976年;改訂版2004年)、第5巻『深淵の鍵』出口裕弘/及川馥/原ひろし訳(1977年)がありました。

★このほか最近では以下の新刊との出会いがありました。

『本屋のパンセ――定有堂書店で考えたこと』奈良敏行(著)、三砂慶明(編)、作品社、2025年2月、本体2,200円、46判並製248頁、ISBN978-4-86793-073-1

『吉本隆明全集36[2007-2012]』吉本隆明(著)、晶文社、2025年2月、本体8,700円、A5変型判上製902頁、ISBN978-4-7949-7136-4

『草双紙って何?――赤本・黒本青本は主張する』松原哲子(著)、ブックレット〈書物をひらく〉:平凡社、2025年2月、本体1,500円、A5判並製92頁、ISBN978-4-582-36473-6

『トリンキュロ――思考としての家具』大橋晃朗(著)、住まい学エッセンス:平凡社、2025年2月、本体3,800円、B6変型判208頁、ISBN978-4-582-54367-4

『バラの花咲く家』公文健太郎(著)、平凡社、2025年2月、本体4,800円、A4変型判80頁、ISBN978-4-582-27841-5

★『本屋のパンセ』は、1980年10月から2023年4月まで営業していた鳥取の名物書店「定有堂書店」の店長、奈良敏行(なら・としゆき, 1948-)さんの『町の本屋という物語――定有堂書店の43年』(三砂慶明編、作品社、2024年2月)に続く第2作。今回も編者は書店員の三砂慶明(みさご・よしあき, 1982-)さん。三砂さんの「はじめに」によれば、本書は定有堂書店発行の月刊ミニコミ誌「音信不通 本のビオトープ」に掲載された巻頭エッセイに、書き下ろしの原稿を加えて再構成したもの。本を売ることや読むこと、お客様と対話することの楽しさが綴られている、と紹介されています。帯文には内沼晋太郎さんと宇田智子さんによる推薦文が載っており、書名のリンク先でお読みいただけます。同リンク先では、奈良さんのあとがき「これからの十年」も立ち読みできます。

★『吉本隆明全集36[2007-2012]』は、第37回配本。最晩年の3作『真贋』『日本語のゆくえ』『開店休業』に加え、「単行本初収録となる小品や未発表原稿・未定稿なども多数収録」(版元紹介文より)。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。「僕が批評眼を磨くためにやってきたことは、ただ考えるとか、ただ本を読むというだけではなく、体の動きと組み合わせて修練するということです。/たとえば、歩きながら、いい考えが思いがけなく浮かぶことがあります。ニーチェの言葉に、「歩きながら書かれた文章でなければ読む気がしない」というのがありますが、まさにそのとおりだと思います」(『真贋』47頁)。付属の月報37には、編集者の松崎之貞さんによる「思い出の一断片」。貴重なエピソードが4頁のうちにぎっしり詰め込まれています。次回配本は8月予定の第38巻「書簡Ⅱ」。本巻最終巻です。続く別巻(写真アルバム、生活史年譜、著作年譜)の刊行で全巻完結。

★平凡社さんの最新刊より3点。『草双紙って何?』は、江戸近世文学の一分野で大衆向けの絵入り小説である「草双紙(くさぞうし)」の世界を紹介するもの。巻頭の「はじめに」によれば「本書では、黄表紙の嚆矢であり、草双紙の中で随一の有名作品である『金々先生栄花夢〔きんきんせんせいえいがのゆめ〕』に関係する幾つかのトピックに触れながら、草双紙を順当に理解し、楽しむうえで、知っていてほしいポイントを紹介していく」(5~6頁)。著者の松原哲子(まつばら・のりこ, 1973-)さんは国文学研究資料館の特任准教授。

★『トリンキュロ』は、家具デザイナーの大橋晃朗(おおはし・てるあき, 1938-1992)さんが1993年に住まいの図書館出版局のシリーズ「住まい学大系」より刊行した遺稿集の再刊。巻末解説は伊東豊雄さんによる「「家具とはなんだろう」と生涯考え続けた人――大橋晃朗の家具」。書名の「トリンキュロ」は、大橋さんが制作したキャビネットの名前のひとつ。多木浩二さんによる寄稿「家具を彷徨った人」に曰く「トリンキュロとはシェークスピアの『テンペスト』のなかに出てくる酔っぱらいの男である。名優が演ずるみごとなわき役なのだ。〔…〕こうした命名を彼は楽しんでいた。一方にきびしい形の追求があったが、他方では知的な快楽にひらかれた家具たちが生まれていた。これが大橋さんの夢想の生産的な側面なのである」(185~186頁)。

★『バラの花咲く家』は、写真家の公文健太郎(くもん・けんたろう, 1981-)さんが若き日に撮影したという、大正末期に建てられた阿佐谷の文化住宅で2009年に惜しくも焼失した旧近藤邸の在りし日の姿をまとめたもの。設計者である近藤謙三郎さんの姪にあたる近藤英(こんどう・えい, 2022年逝去, 98歳)さんの文章が添えられています。「この家は本当に不思議な家。言いつくせないくらい素晴らしいめぐり逢いを生んだ空間です。ただ住んでいただけなのですが、思いがけない出逢いがあり、遠方から見に訪ねてくる人があとをたちませんでした」(71頁)。