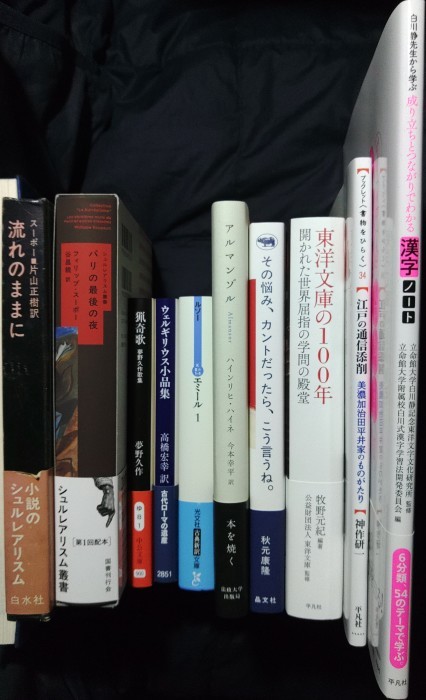

★注目の単行本新刊および文庫新刊既刊を列記します。

『パリの最後の夜』フィリップ・スーポー(著)、谷昌親(訳)、シュルレアリスム叢書:国書刊行会、2025年4月、本体3,800円、四六判上製筒函入400頁、ISBN978-4-336-07703-5

『ウェルギリウス小品集』ウェルギリウス(著)、高橋宏幸(訳)、講談社学術文庫、2025年4月、本体1,400円、A6判304頁、ISBN978-4-06-538781-8

『エミール 1』ルソー(著)、斉藤悦則(訳)、光文社古典新訳文庫、2025年4月、本体1,600円、文庫判608頁、ISBN978-4-334-10618-8

『猟奇歌――夢野久作歌集』夢野久作(著)、中公文庫、2025年3月、本体900円、文庫判320頁、ISBN978-4-12-207637-2

★『パリの最後の夜』は、フランスの詩人で作家のフィリップ・スーポー(Philippe Soupault, 1897-1990)による犯罪小説『パリの最後の夜』(Les Dernières Nuits de Paris, Calmann-Lévy, 1928; Gallimard, 1997)の新訳に、初訳短篇2篇「オラス・ピルエルの旅」(Voyage d'Horace Pirouelle, Sagittaire, 1925; Lachenal & Ritter, 1983)「ニック・カーターの死」(Mort de Nick Carter, Sagittaire, 1926; Lachenal & Ritter, 1983)の初訳を併録したもの。国書刊行会の「シュルレアリスム叢書」全5巻の第1回配本として、レオノーラ・キャリントンの『石の扉――キャリントン中・短篇集』(野中雅代訳)とともに2点同時で刊行されました。『パリの最後の夜』の既訳には、石川湧訳「モン・パリ変奏曲」(『世界大都會尖端ジャズ文學 第4巻』所収、春陽堂、1930年)があります。スーポーの著作の翻訳のうち、単独著の単行本として刊行されているのは、白水社のシリーズ「小説のシュルレアリスム」で1975年に刊行された片山正樹訳『流れのままに』(À la dérive, Ferenczi, 1923)のみなので、実に半世紀ぶりの快挙となります。

★『ウェルギリウス小品集』は、古代ローマの詩人ウェルギリウス(Publius Vergilius Maro, BC70-BC19)の拾遺集『Appendix Vergiliana』の初訳で文庫版オリジナル。偽作を含むとされていますが、それらも併せて訳出されているというのが良いところです。版元紹介文に曰く「本書は「ウェルギリウス」という偉大な名の求心力によって形成された古代文学の遺産であり、貴重な文学的財産にほかならない。文学とは、文化とは、こうした巨大な裾野をも含めた営みであることを、本邦初訳となる本書とともに体感していただくことができれば幸いである」。

★『エミール1』は、フランスの思想家ルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)の主著のひとつ『Émile, ou De l'éducation』(1762年)の新訳。全3巻予定です。文庫で読める既訳書としては、マンガ化を除くと今野一雄訳 『エミール』(全3巻、岩波文庫、1962~1964年)のみです。今回の新訳の冒頭に掲出された「訳者のおことわり」と、巻末編集部特記にある通り、時代的背景を示唆する差別的な表現を含みますが、こうした表現が意図的に削除されたり言い換えられたりせずに新訳が出たことは意義深いと思います。

★『猟奇歌』は、作家の夢野久作(ゆめの・きゅうさく, 1889-1936)の歌集。巻末の「編集付記」によれば「本書は、「猟奇」をテーマとした短歌連作「猟奇歌」と、関連する作品を独自に編集したもの」。「1927~35年の発表以来、静かに読者を魅了してきたその本篇と、関連作品を初めて一冊に」(カバー表4紹介文より)。関連作品というのは、1924年から1930年までの日記から抽出した作品や記述、既刊書から転載された作品、そしてエッセイ2篇。巻末には寺山修司のエッセイ「「猟奇歌」からくり――夢野久作という疑問符」が付されています。「猟奇歌」より1篇を引きます。「死刑囚が/眼かくしをされて/微笑したその時/黒い後光がさした」(122頁)。この暗さは、百年後の今を生きる現代人にも刺さるのではないかと思われます。帯文にはホラー作家の梨さんの推薦文が掲載されています。

★続いて、最近出会いのあった新刊を列記します。

『アルマンゾル』ハインリヒ・ハイネ(著)、今本幸平(訳)、法政大学出版局、2025年4月、本体2,700円、四六判上製174頁、ISBN978-4-588-49041-5 C0097

『その悩み、カントだったら、こう言うね。』秋元康隆(著)、晶文社、2025年4月、本体1,800円、四六判並製224頁、ISBN978-4-7949-7465-5

https://www.shobunsha.co.jp/?p=8828

『東洋文庫の100年――開かれた世界屈指の学問の殿堂』牧野元紀(編著)、公益財団法人東洋文庫(監修)、平凡社、2025年3月、本体2,500円、4-6判並製432頁、ISBN978-4-582-83976-0

『江戸の通信添削――美濃加治田平井家のものがたり』神作研一(著)、ブックレット 〈書物をひらく〉:平凡社、2025年3月、本体1,500円、A5判並製96頁、ISBN978-4-582-36474-3

『白川静先生から学ぶ 成り立ちとつながりでわかる漢字ノート』立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所(監修)、立命館大学附属校白川式漢字学習法開発委員会(編)、平凡社、2025年3月、本体1,000円、B5判並製120頁、ISBN978-4-582-40394-7

★『アルマンゾル』は、ドイツの作家ハインリヒ・ハイネ(Christian Johann Heinrich Heine, 1797-1856)による悲劇『Almanzor』(1823年)の新訳。既訳には私家版の『悲劇アルマンゾル――北と南は戦い続ける』(大久保渡訳、朝日新聞西部本社編集出版センター製作、1987年)がありますが稀覯書だっただけに、新訳の出版は嬉しいです。「レコンキスタ後のグラナダを舞台に、イスラム教徒の青年アルマンゾルと、キリスト教徒の恋人スレイマに生じた悲劇」(帯文より)を描いたもので、その結末は「異教徒間の相互理解の困難さを象徴しているようでもある」(訳者解説)と。

★本書はしかしとりわけ、ナチス焚書記憶記念碑(ベルリン)に刻まれた言葉「本が焼かれるところでは、いずれ人も焼かれるのです(dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen)」の出典としても著名です。新訳での該当箇所を前段から引きます(22~23頁)。

アルマンゾル:〔…〕まもなくして、俺たちの導師や、修道士や法学者たちが棄教したと聞いたんだ――。

ハッサン:信仰を売りつけるなら、まずは君子様からということですな。

アルマンゾル:じきに俺たちは、あの立派なセグリ氏も死の臆病風に吹かれて、十字架を抱きかかえたと聞いたよ。多くの民が、お歴々を手本として後に続き、何千人もの人々が、洗礼のために頭をかがめたと――

ハッサン:元からいた多くの罪人が、新しい天国におびき寄せられたのです。

アルマンゾル:あの恐ろしいヒメネスが、広場の真ん中でさ、グラナダの――舌がうまく回らないや――コーランをだよ、燃え上がる薪の山に投げ込んだっていうじゃないか!

ハッサン:あんなものは序の口にすぎません。本が焼かれるところでは、いずれ人も焼かれるのです。

★『その悩み、カントだったら、こう言うね。』は、カント研究者の秋元康隆(あきもと・やすたか, 1978-)さんによる単独著第4弾。帯文に曰く「日常の悩みから学問上の疑問まで、カント倫理学で考える32問」。目次詳細は書名のリンク先でご確認いただけます。秋元さんのデビュー作『意志の倫理学――カントに学ぶ善への勇気』(月曜社、2020年)の第2版も今月発売となります。

★平凡社さんの新刊3点から『東洋文庫の100年』について特記しておきます。本書は、同社のシリーズ「東洋文庫」(1963年創刊)についての本ではなく、「日本最大にして最古の東洋学のための図書館・研究所・ミュージアム」(帯文より)である公益財団法人東洋文庫(1924年設立、文京区本駒込)の活動を「東洋文庫の百年」「東洋文庫の人と学問」「珠玉のコレクション」「次の百年に向けて」の四部構成で振り返り、展望するもの。カバー写真は、同法人が2011年10月にオープンした「東洋文庫ミュージアム」の美しすぎる書架を写したものです。巻頭でも一筆断られていますが、平凡社のシリーズ「東洋文庫」と、「公益財団法人東洋文庫」は関係がありません。