★まず最初に最近出会いのあった新刊を列記します。

『ひとつ以上の言語』バルバラ・カッサン(著)、西山雄二/山根佑斗(訳)、読書人、2025年3月、本体1,200円、新書判並製128頁、ISBN978-4-924671-91-1

『ベルクソン書簡集(Ⅲ)1925-1940』アンリ・ベルクソン(著)、平賀裕貴(訳)、叢書・ウニベルシタス:法政大学出版局、2025年3月、本体5,500円、四六判上製526頁、ISBN978-4-588-00980-8

★『ひとつ以上の言語』は、バイヤール社のシリーズ「小さな講演会」(ジルベルト・ツァイ企画)の一冊として刊行された『Plus d'une langue』(2012/2023年)の全訳。フランスの哲学者バルバラ・カッサン(Barbara Cassin, 1947-)がパリ郊外のモントルイユ新劇場で2010年4月10日に行った子供むけの講演と質疑応答の記録。カッサンの訳書は『ノルタルジー ――我が家にいるとはどういうことか? オデュッセイウス、アエネアス、アーレント』(馬場智一訳、花伝社、2020年)に続く2冊目。「講演の主題は、グローバル化の進展によって多言語の状況が生じている今日、母語とは何か、また、別の言語を学んだり話すことにいかなる意味があるのか」をめぐるもの(訳者あとがきより)。

★「二つの言語を――少なくとも二つです――話すことはとても重要です。そのことで、みなさんの言語が唯一のありうる言語ではなく、それが、どのような意味の激突や融合を生み出すのかを理解できます。フランス語で私がsensというとき、sensは言葉の「意味」(英語の「meaning」)、私たちが抱く「感覚」、そしてまた「方向」を含意します。〔…〕ある言語を定義づけるのは、その多義性の総体です。とりわけ、その多義性が偶然の産物ではなく、このフランス語の事例のように、その言語の長い歴史において、たとえばある言語から他の言語へとなされる翻訳を通して作り上げられる場合にそうなってくるのです。たとえば、語の「意味〔sens〕」と「感覚〔sensation〕」は、すでにラテン語のsensusにおいて結びついていて、そこからフランス語へと受け継がれました。そして、このラテン語それ自体は、ギリシア語のnous〔心、精神、知性〕を翻訳したものです。nousは直観のような何かを意味します」(38~39頁)。

★『ベルクソン書簡集(Ⅲ)1925-1940』は、『ベルクソン書簡集(Ⅰ)1865-1913』(合田正人監修、ボアグリオ治子訳、2012年7月)、『ベルクソン書簡集(Ⅱ)1914-1924』( 松井久訳、2024年7月)に続く書簡集全3巻の最終巻。帯文に曰く「危機の中の最晩年。両大戦間期からドイツによる占領初期にあたる1925~1940年までの書簡を収める。慢性的な病と体調不良に見舞われながらも『二源泉』をはじめとする晩年の思索を深化させ、1927年にはノーベル文学賞を受賞。フランス的な知性を代表する著名人として多忙な日々を送りつつ、反ユダヤ主義の拡大するヨーロッパの未来を案じつづける晩年の姿が明らかに。人名索引付」。人名索引は全3巻分のもの。

★ジャン・ヴァールへの1939年11月8日付の手紙を引きます。「強く心を打たれました。動乱の最中に『テアイテトス』と『ソピステス』について語るのは、なんと素敵なことでしょう。この情勢にもかかわらず、この主題に対してどんなものを書いてくださるのであれ、あなたが聴衆を得ることを確信しています。フランスを不屈にするのは、まさに勇気を際限なく支えることが唯一可能な精神的実在を、フランスが決して見失わないことによります」(1509頁)。ベルクソンの遺言によれば「私の書簡の出版を禁じ、J・ラシュリエの場合のように、この禁止が覆されることも承知しない」(1530頁)とのことでしたが、訳者あとがきにあるように「著作からではうかがい知ることのできないベルクソンの生き生きとした姿を甦らせてくれる有益な財産となる」(1547頁)というのは紛れもない事実だと思います。

★次に、注目の新刊既刊単行本を列記します。

『有限性と罪責性――『過ちやすき人間』/『悪のシンボリズム』』ポール・リクール(著)、杉村靖彦(訳)、シリーズ宗教学再考:国書刊行会、2025年3月、本体6,800円、A5判上製660頁、ISBN978-4-336-07117-0

『アルトナの幽閉者』ジャン=ポール・サルトル(著)、岩切正一郎(訳)、閏月社、2025年3月、本体3,600円、四六判並製312頁、ISBN978-4-904194-08-9

『エクソシストは語る――エクソシズムの真実』田中昇(著)、集英社インターナショナル、2025年2月、本体2,300円、四六判並製296頁、ISBN978-4-7976-7459-0

『魚が存在しない理由――世界一空恐ろしい生物分類の話』ルル・ミラー(著)、上原裕美子(訳)、サンマーク出版、2025年3月、本体2,100円、四六判並製384頁、ISBN978-4-7631-4178-1

★『有限性と罪責性』は、シリーズ「宗教学再考」全9巻の第4回配本となる第7巻。フランスの哲学者ポール・リクール(Paul Ricœur, 1913-2005)の初期プロジェクト『意志の哲学(Philosophie de la volonté)』の第2巻『Finitude et culpabilité』(2 volumes, Aubier, 1960)の全訳。同書は原著では2分冊の本ですが、日本語訳ではかつて3冊の本に分かれて刊行されたことがあります。原著第1分冊『L'homme faillible』の訳書が『人間この過ちやすきもの――有限性と有罪性』(久重忠夫訳、以文社、1978年)、同第2分冊『La symbolque du mal』第1部「Les symboles primaires : souilleure, péché, culpabilité」の訳書が『悪のシンボリズム』(植島啓司/佐々木陽太郎訳、渓声社、1977年)、同第2部「Les mythes du commencement et de la fin」の訳書が『悪の神話』(一戸とおる/佐々木陽太郎/竹沢尚一郎訳、渓声社、1980年)です。今回は原著全体の関連がきちんと見えるように工夫して、全面的に訳し変えている、とのことです。

★なお『意志の哲学』第1巻である『Le volontaire et l'involontaire』(Aubier, 1950)は、日本語訳では『意志的なものと非意志的なもの』として以下の通り3分冊で紀伊國屋書店より刊行されています。『(Ⅰ)決意すること』(滝浦静雄/箱石匡行/竹内修身訳、1993年)、『(Ⅱ)行動すること』(滝浦静雄/中村文郎/竹内修身訳、1995年)、『(Ⅲ)同意すること』(滝浦静雄/中村文郎/竹内修身訳、1995年)。長期品切となっているので、いずれ復刊されると良いですね。

★『アルトナの幽閉者』は、フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre, 1905-1980)の「最後の戯曲、50年ぶりの新訳」(版元紹介文より)。底本はプレイアード版『戯曲全集』(Gallimard, 2005)所収の「Les Séquestrés d'Altona」(1959年)。巻末の訳者解説によれば、2014年2月の新国立劇場での上演用台本を作成する準備のために参考資料として「俳優やスタッフと共有した注付きの全訳をもとに、演出家との打ち合わせや稽古場での台詞直しを反映して」作ったとのことです。「サルトルの戯曲のほとんどは観て楽しい性格のものとは言えないが、個人と社会、個人と他者の関係、人間の矛盾を俎上に載せ、見ると深く染みてくる、考えさせる戯曲である」と訳者の岩切さんは評しておられます。なお同書の既訳には人文書院版『サルトル全集』第24巻「アルトナの幽閉者」(永戸多喜雄訳、1961年)があります。

★『エクソシストは語る』は、カトリック東京大司教区司祭で2017年から2018年にかけて日本唯一のエクソシストとして活動された経験をお持ちの田中昇(たなか・のぼる, 1976-)さんが「実際のエクソシズムの儀式の体験談、祓魔師エクソシストの実態、悪魔について」(帯文より)明かした貴重な一冊。『盛儀のエクソシズムと関連する種々の祈り』(ローマ教皇庁、1999年)所収の第一章「盛儀のエクソシズム」、第二章「儀式において使用可能な任意の式文」、付録一「特殊な状況に用いることができる協会の嘆願の祈りとエクソシズム」に含まれるラテン語の「エクソシズムの式文」の訳例が150~167頁に収められており、非常に貴重な史料となるのではないかと思われます。

★『魚が存在しない理由』は、米国のサイエンスライター、ルル・ミラー(Lulu Miller)さんの著書『Why Fish Don’t Exist: A Story of Loss, Love, and the Hidden Order of Life』(Simon & Schuster, 2020)の訳書。「19世紀末、生涯をかけ魚類を収集・分類した科学者デイヴィッド・スター・ジョーダン。その膨大なコレクションは、落雷、火災、さらに巨大地震によって幾度となく破壊された。だが彼は、世界に秩序をもたらそうと、まるで運命に抗うかのように分類作業を続ける。〔…〕ジョーダンの生涯を掘り起こす作業を通じ、自然、歴史、倫理、そして愛についての著者の理解は大きく揺るがされていく。〔…〕目が離せない知的冒険の記録」(カバー表4紹介文より)。岩元萌(オクターヴ)さんによる美麗な装丁が書店店頭で強い存在感を放っています。三方はベタ塗りではなく、絵画が刷られています。この書物自体がひとつの宝箱のようです。

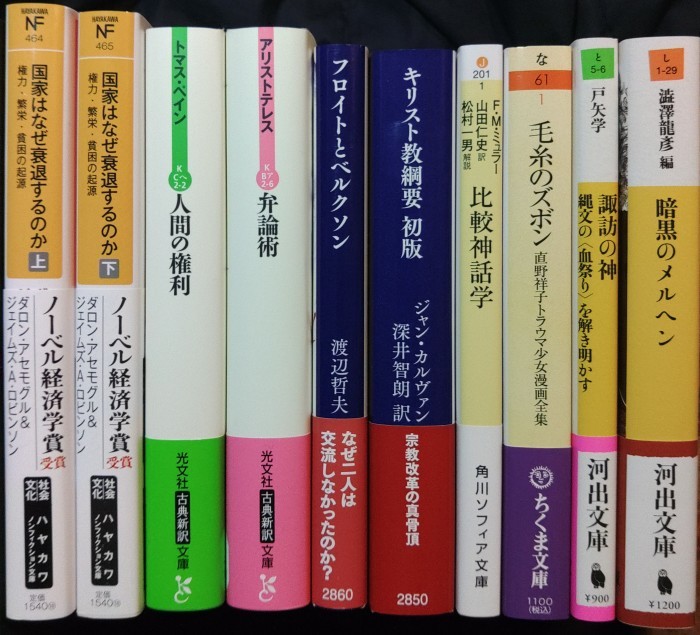

★最後に、注目の新刊既刊文庫を列記します。

『比較神話学』フリードリヒ・マックス・ミュラー(著)、山田仁史(訳)、松村一男(解説)、角川ソフィア文庫、2025年2月、本体1,240円、文庫判304頁、ISBN978-4-04-400857-4

『毛糸のズボン――直野祥子トラウマ少女漫画全集』直野祥子(著)、ちくま文庫、2025年2月、本体1,000円、文庫判336頁、ISBN978-4-480-44009-9

『諏訪の神――縄文の〈血祭り〉を解き明かす』戸矢学(著)、河出文庫、2025年3月、本体900円、文庫判264頁、ISBN978-4-309-42173-5

『暗黒のメルヘン』澁澤龍彦(編)、河出文庫、2025年3月、本体1,200円、文庫判488頁、ISBN978-4-309-42175-9

『弁論術』アリストテレス(著)、相澤康隆(訳)、光文社古典新訳文庫、2025年3月、本体1,620円、文庫判672頁、ISBN978-4-334-10584-6

『人間の権利』トマス・ペイン(著)、角田安正(訳)、光文社古典新訳文庫、2025年2月、文庫判622頁、ISBN978-4-334-10571-6

『フロイトとベルクソン』渡辺哲夫(著)、講談社学術文庫、2025年3月、本体1,600円、A6判352頁、ISBN978-4-06-538783-2

『キリスト教綱要 初版』ジャン・カルヴァン(著)、深井智朗(訳)、2025年2月、本体2,100円、A6判568頁、ISBN978-4-06-538782-5

『国家はなぜ衰退するのか――権力・繁栄・貧困の起源(上)』ダロン・アセモグル/ジェイムズ・A・ロビンソン(著)、鬼澤忍(訳)、ハヤカワ文庫NF、2013年8月;10刷2024年12月、文庫判422頁、ISBN978-4-15-050464-9

『国家はなぜ衰退するのか――権力・繁栄・貧困の起源(下)』ダロン・アセモグル/ジェイムズ・A・ロビンソン(著)、鬼澤忍(訳)、ハヤカワ文庫NF、2013年8月;7刷2024年10月、文庫判424頁、ISBN978-4-15-0504656

★時間の都合で2点のみ特記します。『比較神話学』は、ドイツ生まれの英国の比較宗教学者フリードリヒ・マックス・ミュラー(Friedrich Max Müller, 1823-1900)の著書の初めての文庫化。凡例によれば、『比較宗教学の誕生――宗教・神話・仏教』(宗教学名著選:国書刊行会、2014年10月)所収の「比較神話学」および「「比較神話学」解題」を文庫化したもの。「同書の松村一男「『比較宗教学の誕生』解説」を大幅に加筆・修正した「解説」も収録した」とも書かれています。解題によれば本書の底本は『オックスフォード・エッセイズ』誌(1856年刊)に収録された「Comparative Mythology」で、その後ミュラーの著書に編入された1867年版と1907年版の加筆訂正も参照したとのことです。

★『毛糸のズボン』は、漫画家の直野祥子(なおの・よしこ)さんの短篇漫画14篇を収録。講談社の三誌「少女フレンド」「なかよし」「別冊なかよし」で1971年から1973年に掛けて発表された作品群で、作家所蔵の元原稿が震災で焼失しているため、掲載誌から復刻したとのことです。目次詳細は書名のリンク先でご覧いただけます。巻末には著者による書き下ろしの「自作解説――漫画と私」が加えられています。大人の読者にとっては子供の頃の不安感を思い出させ、心理的にグサリとくる作品が揃っています。